皆さん、温羅(うら)という名前の鬼を聞いたことございますでしょうか。あまり聞きなれない名前の鬼かと思いますが、実は日本人なら誰もが聞いたことある桃太郎のラスボスである鬼のモデルとも言われているのです。さらには最強の鬼と呼ばれる酒吞童子とも関係があると言われています。今回はそんな以外と知られていない温羅について紹介していきます。

温羅とはどんな鬼

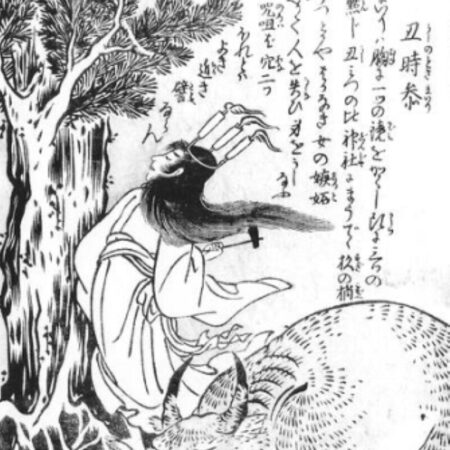

温羅とは吉備(現在の岡山県)を支配していた鬼です。朝鮮から来た鬼で巨体で怪力無双で空も飛べたと言われています。さらに以外なことに大の酒好きだったともいわれています。

元々朝鮮の方にいましたが、戦いに敗れ吉備へ逃げてきたそうです。温羅は自分のことを「百済の王子である」と名乗り吉備の人たちの信頼を得ていたようです。

桃太郎と温羅の関係

温羅は吉備の国で暴君のごとく厳しい支配を始めました。都に送る貢物や女性を略奪する悪行も働いていたと言われています。そのため吉備の人々は都へ出向いて温羅の暴君ぶりによる窮状を訴えました。最初は当時の大和政権が武将を派遣しましたが、温羅は上手に逃げ倒すことはできませんでした。そこで崇神天皇は四道(しどう)将軍の一人、五十狭芹彦命(いさせりひこのみこと)、後の吉備津彦命(きびつひこのみこと)を吉備へ派遣しました。四道将軍は当時の将軍の四天王という意味です。この内容は『古事記』にも記載されています。

五十狭芹彦命は、吉備津神社の地に本陣を構え、鬼の温羅と戦いました。彼は温羅に向けて矢を放ちましたが、温羅は石で矢を撃ち落としました。そこで五十狭芹彦命が2本の矢を同時に放った際、一本は撃ち落とされましたが、もう一本が温羅の左眼を射抜きました。すると温羅は雉に変身して逃げたので、五十狭芹彦命は鷹に変身して追い、さらに温羅が鯉に変身して逃げた際には、鵜に変身して温羅を捕らえました。温羅は降参し、五十狭芹彦命に「吉備冠者」の名を譲り、これにより五十狭芹彦命は吉備津彦命と呼ばれるようになりました。

しかし討たれたはずの温羅の首は生気を保っており、不気味な声を上げ続けました。これを静めるため、吉備津彦命は犬飼武命に命じて犬に首を食わせましたが、静まらず、最終的に吉備津宮の竈の地中深くに骨を埋めました。しかし、そのうなり声は13年間止まらず、周囲に響き続けました。最終的に、温羅が夢の中で現れ、吉備津彦命に、自分の妻の阿曽媛に釜殿で神饌を炊かせるよう告げた後、神事を行うことでようやくうなり声が鎮まりました。

ここまで来て何かピンときませんでしょうか。そう、ここに登場する五十狭芹彦命こと吉備津彦命こそ、桃太郎のモデルだったのです。そして温羅とは勿論、退治される側の鬼です。桃太郎の家来である猿と犬と雉までしっかり登場しています。温羅は実は日本人が誰もが知る物語の原作の悪役だったのです。

酒吞童子との関係

先ほど説明した物語ですが、実は最強の鬼と呼ばれている酒吞童子も似たような言い伝えがあります。

酒呑童子は京都に上って鬼たちをまとめ上げ若い貴族の姫君を攫うなどの悪行を働き、大江山を支配していました。そんな酒吞童子の悪評を聞きつけた一条天皇の命により、源頼光と渡辺綱を筆頭とする討伐隊が結成されました。討伐隊は、酒呑童子を安心させるために人肉と血の酒を食べ、神から頼光がもらった特別な酒「神便鬼毒酒」を酒呑童子に飲ませ、動けなくした後、討ち取りました。しかし、首を切られた後も酒呑童子の首は頼光の兜に噛み付いていたと伝えられています。

先ほどの温羅伝説と似ている内容です。伝説が言い伝えられ始めたのが温羅の話が奈良時代よりも前の時代で、酒吞童子の話が平安時代以降です。ひょっとしたら酒吞童子の伝説は温羅伝説をモチーフにして作られたのかもしれませんね。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は温羅という鬼と桃太郎とのかかわり、そして酒吞童子との関係を紹介してきました。意外と日本人に馴染み深い鬼であることが分かったと思います。

日本には温羅伝説以外にも意外と日本人になじみ深い伝説や逸話がたくさん紹介します。そうした話を聞くとより歴史が面白く感じられるかもしれません。興味ある方はぜひ他の記事も読んでみてください!

コメント