皆さん、富士山のふもとにある青木ヶ原樹海をご存じでしょうか。樹海といえば今ではメディアにより「自殺の名所」としてのイメージが強くなってしまったスピリチュアルなパワースポットですが、実は以前はデートスポットであったことご存じでしょうか。また森としての歴史は浅く平安時代以降に誕生した若い森でもあります。にもかかわらず「怖い」といった印象が強いのは一体何故なのでしょうか。今回はそんな青木ヶ原樹海について紹介していきます。

青木ヶ原樹海はどんな森か?

青木ヶ原樹海は、山梨県富士河口湖町と鳴沢村に広がる森で、富士山の北西に位置しています。別名「富士の樹海」として知られ、その名の由来は、山頂から眺めた際に木々が風になびく様子が海の波のように見えることからきています。この森は約1200年の歴史を持つ、比較的新しい森林です。

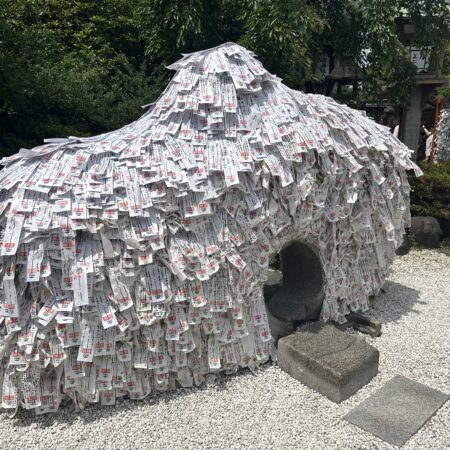

青木ヶ原樹海は富士箱根伊豆国立公園の一部であり、国の天然記念物として「富士山原始林及び青木ヶ原樹海」の名称で指定されています。また、国立公園の特別保護地区にも指定されており、世界文化遺産「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」の一部としても認められています。

この森の面積は約30平方キロメートルもあり、土壌の厚さはわずか10数cmしかありませんが、ツガやヒノキなどの常緑針葉樹を中心に、ソヨゴ、アセビ、ミズナラ、フジザクラ、カエデなどの広葉樹も生息しています。また、林床には多くの草木やコケ植物が育ち、独特の景観を形成しています。

青木ヶ原の深い森は、多様な生物の住処となっており、溶岩洞穴に住むコウモリや、ネズミ、モグラなどの小動物、アカゲラやウグイスなどの鳥類、さらにはオサムシなどの昆虫類が数多く生息しています。

青木ヶ原樹海はなぜ怖いのか

青木ヶ原樹海といえば「自殺の名所」というイメージが定着してしまっており、森の中の暗い物騒な雰囲気と相まって怖い印象が強く広まってしまっています。こうしたネガティブなイメージが定着するきっかけになったのは、松本清張の小説「波の塔」の作中で終盤にヒロインが死を選ぶ場所として青木ヶ原樹海が登場したことなのです。実はそれ以前は青木ヶ原樹海はデートスポットとして人気で、数々のカップルが訪れる場所でした。小説のイメージというのはなかなか強烈です。

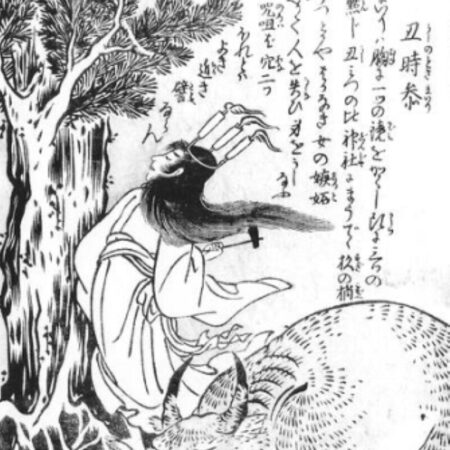

また1990年代にはある宗教団体の施設が青木ヶ原樹海の近くにあったことも、青木ヶ原樹海がミステリアスでスピリチュアルな場所として注目を集めていったこともありました。古くから富士山を神と見立て崇拝する富士信仰は存在していましたが、松本清張の小説によりネガティブなイメージが定着した後にそうした宗教団体の存在が報道されていたので、より青木ヶ原樹海のスピリチャルな場所としての印象が強まっていきました。

青木ヶ原樹海の歴史

先ほどのように青木ヶ原樹海にはスピリチャルなイメージが定着していますが、実は森林としてはまだまだ若く1200年ほどしか歴史を持っていないことご存じでしょうか。

青木ヶ原樹海の形成のきっかけとなったのは、864年の貞観の大噴火です。864年といえば日本の平安時代であり、意外と長い歴史を持っているわけではないことがうかがえます。この噴火は富士山の側火山である長尾山で発生し、巨大な溶岩流が広がりました。この溶岩流は森林地帯を焼き尽くし、富士山の北西麓に広がっていた「セの海」という大きな湖の大部分を埋め尽くしました。現在の本栖湖と西湖はその名残ですが、セの海の広大さを物語っています。

この溶岩地帯の上に約30平方キロメートルにわたる原始林が形成され、これが青木ヶ原樹海となりました。約1200年の年月を経て、溶岩が冷え固まり、地衣やコケが生え、現在の樹海の姿が完成しました。ツガやヒノキなどの針葉樹に加え、ミズナラなどの広葉樹が混ざる混合林が特徴で、溶岩のわずかな土壌や苔むした倒木の上に樹木が根を張っています。

青木ヶ原樹海の土壌は非常に薄く、地盤は溶岩であるため、樹木は深く根を下ろすことができません。このため、根が地表に露出している木が多く見られます。また、幹が太い木は支えきれないため、細くて高い樹木が多いのも特徴です。これらの特性は、若い歴史を持つ富士山ならではの樹海の独特な景観を形成しています。

青木ヶ原樹海でコンパスが回らなくなり二度と出てこれなくなる?

青木ヶ原樹海に関して、「迷い込むとコンパスが狂って方角がわからなくなり、二度と出てこれなくなる」という都市伝説があります。この話の背景には、富士の樹海が溶岩でできた地面の上に広がっているから地中には多くの磁鉄鉱が含まれており、これがコンパスに干渉して方向感覚を狂わせると考えられています。しかし、この都市伝説はあくまで都市伝説にすぎず。磁鉄鉱の影響でコンパスが多少狂うことはあるものの、方角が全くわからなくなるほどの影響はありません。

実際に青木ヶ原樹海におけるコンパスの狂いは僅かなものであり、方向を見失う主な原因はむしろ森の深さや視界の悪さにあります。あるいは私たちが持っている青木ヶ原樹海へのスピリチュアルなイメージが目元を狂わしてしまっているのかもしれません。

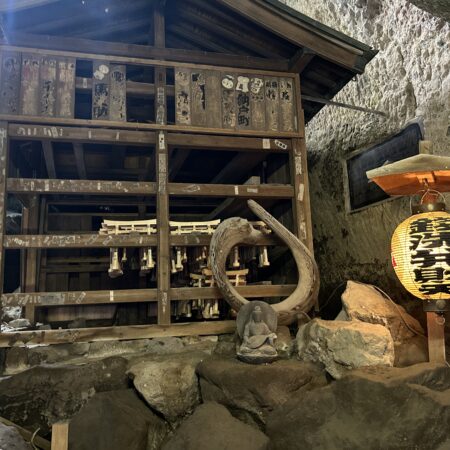

青木ヶ原樹海の洞窟

青木ヶ原樹海は富士山の噴火がきっかけで誕生したので、その溶岩が固まってできた洞窟も存在しています。洞窟の中は地上と比べ非常に寒く、夏であるにも関わらず氷柱や氷がたくさん残っています。ライトアップして照らすと非常に美しい氷の結晶を見ることができます。洞窟へは樹海の探索ツアーへ申し込めば行くことができます。ツアーでないと行けないので注意ください。氷がいたる所にあるので、洞窟探索をする際は氷の地面でも滑らない専用のブーツをつけていくことがおすすめです。

洞窟内は気温が非常に低かったので、明治時代に農家が蚕を洞窟の中で育てていたこともありました。明治以降、絹の輸出が日本経済を支える重要な産業となりました。養蚕は、蚕蛾が生んだ卵の管理から始まります。蚕の卵は暖かくなり始める頃に孵化するため、養蚕の回数は年に1~2回に限られていました。明治中頃、涼しい倉庫に蚕の卵(養種)を保管して、孵化の時期を調整する技術が考案されました。これにより、年に3~4回も蚕を育てることが可能となり、絹の生産量は飛躍的に増加しました。

青木ヶ原樹海の洞窟も、この技術の一環として利用されました。洞窟内の涼しい環境は、蚕の卵を適切に保管するのに理想的でした。樹海の自然の中で、蚕の孵化時期を調整することで、絹の生産性を大いに高めることができました。このように、青木ヶ原樹海の洞窟は、日本の養蚕業において重要な役割を果たしていたのです。

また洞窟内は水滴が落ちる音以外何も聞こえません。そして真っ暗な空間です。目を開けても閉じても全く変わらないくらい暗闇なのです。そのため昔から精神を統一させる瞑想の場としても使用されていたようです。修行の場として樹海の洞窟を訪れ、瞑想し精神を統一する。そういったことが昔から実施されていました。樹海は今ではネガティブな意味でスピリチュアルなイメージがありますが、実際に樹海の洞窟へ行くと不思議と心が洗われたようなすっきりする感覚になります。

青木ヶ原樹海への行き方

青木ヶ原樹海へ車で行く場合、東京方面からは河口湖インターを出て鳴沢村方面に向かいます。静岡方面からは富士宮市から富士吉田市方面に向かい、どちらも国道139号線を走ると「青木ヶ原樹海」という看板が見えてきます。気づくとすでに樹海の中に入っていますが、どこからでも入れるわけではありません。

散策するには「西湖ネイチャーセンター(クニマス展示館・西湖コウモリ穴)」の駐車場から始まる遊歩道を利用するのがおすすめです。国道139号線沿いにある「鳴沢風穴」の信号を曲がり、しばらく道なりに進むとT字路に突き当たり、左折すると「西湖ネイチャーセンター」に到着します。

路線バスを利用する場合は、河口湖駅から西湖周遊バス(グリーンライン)に乗り「西湖コウモリ穴前」で下車すると、センターの前に到着します。

「西湖ネイチャーセンター」では、富士河口湖町公認のガイドが案内するガイドツアーを実施しています。ツアーには当日予約ができる定時ガイドツアーと、参加日の2日前までに申し込む事前予約のツアーがあります。ガイドツアーに参加すると、普段見逃してしまうような自然の魅力を発見できるでしょう。

また、ツアー以外でも自由に樹海を楽しむことができます。センターの駐車場の奥に遊歩道の入口があり、看板を目印にしてください。遊歩道は木のチップが敷き詰められており、非常に整備されています。樹海は「富士山原始林及び青木ヶ原樹海」として国の天然記念物に指定されているため、環境保護の観点から遊歩道を外れて立ち入ることは禁止されています。散策中は木の根を踏まないよう注意しながら楽しみましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は青木ヶ原樹海について紹介してきました。今回は青木ヶ原樹海がどういった場所なのかその歴史や都市伝説、また洞窟について紹介していきました。日本のパワースポットの中でもかなりネガティブなイメージが先行している青木ヶ原樹海ですが、もともとはデートスポットとしてカップルの愛をはぐくむ場所でしたし、森林としても歴史が実は浅い森だったのです。そして洞窟へ訪れると心がすっきりするような体験もできます。

本サイトでは青木ヶ原樹海以外にも様々な日本の面白い歴史や文化を紹介しています。もし興味ございましたら、他の記事も読んでいただけたら嬉しいです!

コメント