皆さん、呪いって実在すると思いますでしょうか?近年呪いを題材とした映画やアニメや小説が多く、なんとなく呪いは昔から存在していたんだろうなと感じちぇいる方も多いかと思います。しかし呪いとは何かと聞かれたときにパっと答えられる人も少なそうです。

そこで今回は日本で実際にあった呪いの歴史と呪いの実例を紹介していきます。呪いに興味ある方は必見です!

呪いの定義

日本における「呪い」とは、物理的な手段を使わずに、精神的や霊的な方法で特定の個人や社会に不幸や災いをもたらそうとする悪意のある行為を指します。つまり、目に見えない力を用いて相手に害を与えようとするものです。特に、特定の相手を呪う行為は「呪詛(じゅそ)」と呼ばれ、対象を悪と見なし、それを滅するために使われる呪いは「調伏(ちょうぶく)」と呼ばれます。これは、平安時代に活躍した陰陽師たちが専門としていた技の一つです。

一般的に「呪い」という言葉は、悪い印象や恐ろしいイメージを伴うことが多いです。実際、多くの作品や物語の中で呪いは、相手を傷つけたり、最終的には命を奪うために使われる恐ろしい手段として描かれることがしばしばです。

しかし、呪いが必ずしも悪意だけを伴うものとは限りません。古代の日本では、呪いは祈祷や祈願、願望の成就を目的とした儀式として行われることもありました。こうした呪いは、悪意のあるものではなく、むしろ願いを叶えるためのポジティブな意味を持っていたのです。

現代でも神社や寺院で行われる祈祷や祈願の儀式には、古代の呪いの基盤が残っています。このため、「呪い」という漢字は、「のろい」とも「まじない」とも読み、悪意ある呪いと、願いを込めた祈りという二つの側面を持つ言葉として、日本文化に根付いています。

呪いと祟りの違い

「呪い」と「祟り」という言葉は、しばしば同じ意味として捉えられがちですが、実際にはそれぞれ異なる意味を持っています。日本の伝統的な考え方において、これら二つの言葉は明確に区別されています。

まず「呪い」とは、特定の相手に対して不幸をもたらすことを願う、悪意を伴った行為です。呪術や儀式を通じて、意図的に相手に災厄を送り込む行動であり、個人の強い憎しみや怒りが根底にあることが多いです。

一方、「祟り」は、すでにこの世を去った人間や神仏、あるいは妖怪などの超自然的存在が人間に災厄を予知したり、もたらすことを指します。祟りは、特定の個人が意図的に起こすものではなく、神や霊の意志によって災いが訪れると考えられています。例えば、死者の怨念や神々の怒りによる大規模な災害、疫病などがその典型です。災いが起きた後、当時の人々は「起きても仕方がない」と考え、その現象を祟りとみなすことがありました。

日本では、昔から繰り返される自然災害、例えば津波や地震なども、祟りの一種と考えられていました。飢饉や疫病などの厄災は、神や霊の力が現れたものだという解釈がなされていたのです。

このように、呪いと祟りは本来別の概念ですが、現代ではしばしば混同されることもあります。強力な呪いが祟りに発展すると捉えられることもあり、祟りの一つの手段として呪いがあるという理解が一般的になりました。

例えば、現代において「無理が祟った」と言う場合、この言葉は祟りの概念に由来しています。これは、無理をした結果として起こった不調や失敗を、超自然的な力の影響として表現するものであり、日本の祟りの考え方が今でも言葉の中に残っている証拠と言えるでしょう。

日本の呪いの歴史

それでは日本の呪いの歴史を見ていきましょう。呪いが登場するのはかなり古く、日本創成の神話の時代まで遡ります。

日本神話における呪いの起源

日本最古の呪いは、神話に登場する神々、イザナミとイザナギの物語に由来します。イザナミは、約束を破ったイザナギに対し「毎日1,000人の命を奪う」と呪いをかけ、イザナギはそれに対抗して1,500人の命を生み出すことを決意しました。この神話は、命の死と誕生のサイクルがこの世に根付いた起源とされています。

邪馬台国の呪術と卑弥呼

3世紀に中国の『魏志倭人伝』に記載されている卑弥呼は、「鬼道」と呼ばれる呪術を使って人々を操っていたとされています。彼女の支配は呪術的な力を背景にしており、邪馬台国の統治において呪いが重要な役割を果たしていたことが示唆されています。

奈良時代:呪術の証拠と発展

奈良時代に入ると、呪術や呪詛の明確な証拠が見られるようになります。『日本書紀』用明天皇2年(587年)の記録において、像を作って「マジナウ」という記述が登場し、呪術が権力者たちの間で使用されていたことがうかがえます。さらに、考古学的遺物としては、胸や目に鉄釘を打ち込まれた木製人形が発見されており、当時の呪いの実践が具体的にわかります。

平安時代:呪いと解呪の発展

平安時代には、呪いだけでなく、それを解くための解呪法が発展しました。陰陽道をはじめとする呪術的な信仰が確立され、密教の「調伏法」や「九字切り」などが使われました。また、呪いの専門家である陰陽師や修験道の行者が、朝廷や貴族のために呪詛と解呪を行う重要な役割を果たしました。

戦国時代:呪術と軍事

戦国時代には、呪術や占いが軍事戦略に転用され、大名たちは祈祷師や軍師を信頼し、吉兆や呪術を使って戦の運命を左右しようとしました。軍配者や祈祷師は、単に戦略を授けるだけでなく、祈祷や呪術を駆使して敵を打ち負かすための重要な存在となりました。

江戸時代:庶民文化と呪い

江戸時代には庶民文化が発展し、呪いもまた庶民の日常生活に溶け込むようになりました。この時期に有名になった「丑の刻参り」は、怨念を持つ者が夜中に特定の儀式を行い、呪いをかける風習です。また、妖怪や幽霊が呪いの担い手として登場し、民間信仰としての呪術が広がっていきました。

このように、日本の呪いは時代ごとに形を変えながら発展していきました。神話に始まり、時代が進むごとに呪術や祈り、そしてそれを解くための解呪が、社会や文化の一部として深く根付いていったのです。

日本の呪いの実例

それでは実際に日本にあった呪いの実例を紹介していきます。有名な陰陽師から日本三大怨霊、丑の刻参りなど様々な実例を紹介していきます。

日本最初の怨霊 早良親王

日本で最初に記録された「怨霊」として知られているのが、早良親王(さわらしんのう)です。この言葉が最初に登場するのは、平安時代初期に編纂された歴史書『日本後紀』(にほんこうき)の805年(延暦24年)の記録です。この記述には、桓武天皇(かんむてんのう)が亡き弟である早良親王の霊を鎮めるため、毎年春と秋の彼岸に全国の国分寺で儀式を行い、親王の怨霊に謝罪したという内容が記されています。

早良親王は、当初は桓武天皇の後継者として皇位を継ぐべき人物とされていましたが、暗殺の陰謀に関与した疑いをかけられ、廃嫡(はいちゃく)されてしまいます。無実を主張するため、早良親王は断食による抗議を試みましたが、その努力も虚しく、淡路島への流刑が決定されました。785年(延暦4年)、その移送中に絶食のため命を落としたと伝えられています。

早良親王の死後、桓武天皇の周囲では次々と不幸が起こり始めます。后や母が亡くなり、さらに長男である安殿親王(あてのみこ、後の平城天皇)が重病にかかるなど、不吉な出来事が続きました。これらの災厄は、早良親王の怨霊による祟りであると恐れた桓武天皇は、785年に移したばかりの長岡京をわずか10年で放棄し、794年(延暦13年)に平安京へ遷都する決断を下します。

800年(延暦19年)には、早良親王に「崇道天皇」(すどうてんのう)の諡号(しごう)が贈られ、さらに淡路島から奈良県の大和国へ遺骸が移され、「崇道天皇陵」として祀られることになりました。その後も幾度かの鎮魂儀式が行われ、怨霊の鎮静が試みられました。

怨霊という概念が日本の歴史に初めて登場し、早良親王の祟りを恐れた桓武天皇の対応は、怨霊信仰の始まりとされています。全国にある御霊神社の中には、早良親王を祀る神社も存在し、彼の魂を鎮めるための祈りが現在も続けられています。この物語は、日本の歴史における最初の「呪い」として記録され、深く語り継がれているのです。

陰陽師

平安時代の日本において、陰陽師はまさにヒーローのような存在でした。彼らは神官として、国のために働く公的な職業であり、その役割は多岐にわたっていました。当初、陰陽師は星の動きや風水を用いて未来を予測する占い師のような役割を担っていましたが、時が経つにつれて、悪霊退治や呪術による護衛まで行うようになりました。陰陽師が使っていた力の一つが、まさに「呪術」でした。

その陰陽師が呪術を引き継ぐ前に活躍していたのが「呪禁師(じゅごんし)」です。呪禁師は主に悪霊を退治したり、人を呪う仕事を請け負っていました。彼らは非常に強力な呪術を扱い、呪いをかけることで他者を死に至らせることもできたとされています。しかし、呪術を使うことには大きなリスクが伴っていました。自らかけた呪いが相手に見破られたり、跳ね返されたりすると、呪いは術者自身に戻ってきてしまうという危険があったのです。そのため、呪禁師は命をかけて呪術を行っていたと言えます。この状況から、「人を呪わば穴二つ」という諺が生まれ、呪いをかけることの危険性が広く知られるようになりました。

やがて、呪禁師はその力を恐れられる存在となり、次第に陰陽師がその役割を引き継ぎました。陰陽師は、国家に仕え、悪霊や呪術の被害から人々を守るために働く一方で、呪禁師のように呪いをかける危険な職業の代替としても発展していきました。こうして陰陽師は、平安時代を代表する呪術師として、日本の歴史にその名を刻んだのです。

陰陽師の中でも特に有名なのが安倍晴明(あべのせいめい)です。安部晴明は陰陽道の大家として広く知られ、占い、天文、風水などの技術に優れ、宮廷で重宝されました。特に、悪霊退治や呪詛の解消など、神秘的な力を用いて数々の困難を解決したとされています。

日本三大怨霊

日本の歴史の中で、最も恐れられている怨霊の存在として知られるのが「日本三大怨霊」です。これは、死後も強い恨みを抱き続け、災いを引き起こしたとされる3人の怨霊――菅原道真(すがわらのみちざね)、平将門(たいらのまさかど)、そして崇徳天皇(すとくてんのう)を指します。彼らは、死後もその怒りや憎しみが消えることなく、時を超えて日本中に災いをもたらしたと言われています。

菅原道真の怨霊

菅原道真は学問の神として知られていますが、彼の死後に起こった出来事は怨霊の力が働いたとされています。道真は無実にもかかわらず左遷され、罪人として亡くなりました。その後、彼を陥れた藤原時平が若くして突然死し、さらには宮廷内で落雷が発生、多くの貴族が命を落としました。これだけではなく、醍醐天皇や皇太子も次々と亡くなり、当時の宮廷は恐怖に包まれたと伝えられています。道真の無念が怨霊となって宮廷を襲ったというこの伝説は、現代においても語り継がれています。

平将門の怨霊

平将門は、関東で多くの戦果を挙げたものの、朝廷への反逆者として討ち取られました。京でさらされた彼の首は、数ヶ月経っても目を開いたままで、歯ぎしりの音が夜中に響くなど、不気味な現象が続いたとされています。さらに、彼の首が自らの胴体を探して関東まで飛んでいったという伝説もあります。現代においても、将門を祀る首塚に関連する呪いの話は絶えません。首塚の近くに仮設の庁舎が建てられた際、大蔵大臣を含む関係者が次々と亡くなり、庁舎は取り壊されました。また、首塚を取り壊そうとした重機が横転し、運転手が亡くなるなど、不幸が続いたのです。将門の怨霊は、今なおその影響を及ぼしていると恐れられています。

崇徳天皇の怨霊

崇徳天皇は、政治的な対立や権力争いの中で不遇の人生を送りました。彼が失意のまま亡くなった後、延暦寺での強訴や安元の大火など、大きな災厄が相次いで発生しました。特に、崇徳天皇と対立していた後白河法皇の一族が次々と命を落とすという不幸が続きました。これを恐れた人々は、崇徳天皇を祀るための廟を建て、彼の霊を鎮めようとしましたが、後白河法皇が亡くなるまで災いは収まりませんでした。この一連の出来事は、崇徳天皇の怨霊によるものだと信じられています。

ちなみに崇徳天皇を祀った安井金比羅宮は現在は縁切り神社として有名です。縁切り神社である安井金比羅宮について知りたい方はこちらの記事を見て見てください。

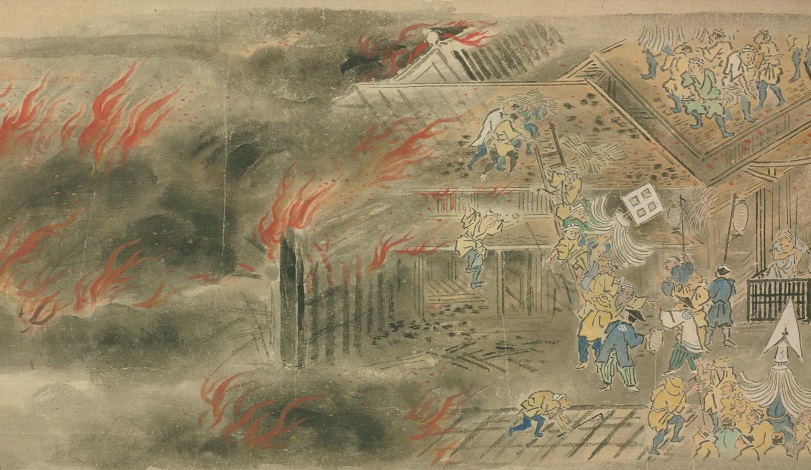

明暦の大火

江戸時代に発生した大規模な火事の一つとして、「明暦の大火」は広く知られています。この火災は、江戸の街に甚大な被害をもたらし、別名「振袖火事」とも呼ばれています。この火災に関する恐ろしい逸話は、一着の振袖にまつわる呪いの話と深く結びついています。

この振袖は、裕福な家の娘が所有していたもので、彼女は本妙寺で偶然見かけた美しい男性に一目惚れし、恋の病にかかってしまいます。彼のことを思い続けた娘は食事も喉を通らず、次第に衰弱していきました。両親は、少しでも娘の心を慰めようと、その男性の着物の柄に似せた振袖を仕立てました。娘は喜び、その振袖を抱きしめて眠る日々を送りましたが、ついに回復することなく若くして亡くなりました。

両親は、せめてもの弔いとして、彼女が愛した振袖と共に本妙寺で火葬しましたが、この振袖は火葬されず、寺男によって質屋に売られてしまいます。やがて、その振袖を買い求めた別の若い娘が同じように恋の病にかかり、再び衰弱死します。彼女もまた本妙寺で火葬されましたが、振袖は再度質屋に売られることに。

そして1年後、また別の若い娘が同様の状況で亡くなり、再び振袖と共に本妙寺で火葬される事態が繰り返されました。三度も同じ出来事が続いたため、寺男たちはこの振袖に何か不吉な力が宿っているのではないかと感じ、その振袖を焼き供養しようと決意します。

ところが、振袖を焼いている最中に突風が吹き、燃え盛る振袖や火の粉が舞い上がり、まるで人の形をしたように空を飛び、周囲に火をまき散らしました。この火が次々と江戸の街に広がり、最終的には3万人から10万人もの死者を出す大火災となりました。この振袖が引き起こした災いは、娘たちの悲しい想いが呪いとなり、江戸の街を焼き尽くしたと言われています。

「明暦の大火」は、呪いによって引き起こされた災厄として、歴史に名を残しています。多くの命を奪い、江戸を焼き尽くしたこの火災は、呪いの力が恐ろしいほど強大であることを物語っています。人々はこの火災を「振袖火事」として語り継ぎ、その呪いの恐怖を今なお忘れることがありません。

丑の刻参り

日本の歴史において、呪いの儀式として特に有名なのが「丑の刻参り」です。この呪術は、日本を代表する呪いの一つとして古くから知られ、その恐ろしさは現代に至るまで語り継がれています。丑の刻参りとは、特定の相手に憎しみを込めて呪いをかける儀式であり、藁人形と五寸釘を使って行われます。

この呪いが行われるのは、午前2時から2時半頃の「丑みつどき」と呼ばれる時間帯です。呪術者は白装束をまとい、誰にも見られないように静かに神社へ向かいます。神社の御神木に憎い相手に見立てた藁人形を五寸釘で打ちつけ、その行為を7日間続けることで、相手に呪いをかけるのです。この儀式が成功すれば、相手は病を患い、最悪の場合死に至ると言われています。

丑の刻参りにはさまざまな形式が伝えられていますが、代表的な格好としては、白装束に加え、頭には五徳と呼ばれる台を被り、そこに3本の蝋燭を立てるというものがあります。さらに、口には櫛を咥えるという独特の装いが求められることもあります。この姿で儀式を行う者は、誰かに見られることを極端に恐れ、見つかればその場で相手を殺してしまうこともあったとされています。

丑の刻参りの儀式は、7日間続けることで、呪いの力を最大限に引き出すとされ、呪術者の執念や憎しみが込められた儀式は非常に強力です。しかし、一方で呪いは非常に危険なものであり、もしも誰かに見られた場合、呪いが自分に跳ね返り、術者自身が災いに見舞われると信じられていました。

京都の貴船神社は、丑の刻参りが行われた場所として特に有名です。この神社は、長年にわたり呪いの儀式の舞台となってきました。丑の刻参りは、相手に対する憎しみや恨みがどれほど強いものであったかを示すと同時に、その儀式に宿る恐怖を現代まで残しています。

この呪術は、相手を呪い殺すことを目的とし、その背後には深い憎しみと執念が渦巻いていました。丑の刻参りの恐ろしさは、過去の日本における呪いの一つとして今なお人々の心に強く残っています。

まとめ

いかがでしたでしょうか?日本の呪いの歴史は、神話や伝承から始まり、時代ごとに形を変えて続いてきました。悪意を持つ呪詛や調伏から、願いを込めた祈祷や儀式まで、呪いは多様な形で日本文化に深く根付いています。菅原道真や平将門の怨霊、丑の刻参りなど、実際に歴史に記録された呪いや祟りのエピソードは、時代を超えて語り継がれています。現在でも、神社仏閣での祈祷や祈願が行われているように、呪いは今なお日本の精神文化に生き続けています。

コメント