皆さん、祟りを信じますでしょうか?日本では平安時代くらいから、怨霊が疫病や天災を引き起こすと信じられていました。怨霊を鎮めるために行われたのが「御霊信仰」です。この信仰では、怨霊を神格化し、手厚く祀ることで守護神として崇められました。そこで今回は、怨霊信仰の起源や代表的な祟り神、そして日本各地に広がる御霊信仰の詳細について掘り下げていきます。

御霊信仰とは

御霊信仰(ごりょうしんこう)は、非業の死を遂げた人物の魂を神格化し、祀ることでその怨霊を鎮め、災厄を避けるための信仰です。平安時代には、怨霊が人々に災いをもたらすと信じられ、そのための対策として御霊信仰が広がりました。例えば京都で行われる祇園祭は、実はその一例であり、祟り神を慰撫し鎮魂する祭りです。主祭神のスサノオは疫病をもたらす厄神でありながら、手厚く祀る者には守護神として働くとされています。御霊として祀られた怨霊は、守護神となり、地域を守る存在とされました。

御霊会の起源は六所御霊

最初の御霊会(ごりょうえ)は、863年(貞観5年)5月20日に「神泉苑」で行われました。この儀式は怨霊を鎮めるための宮中行事であり、その後も定期的に行われるようになりました。宮中行事としての御霊会は、怨霊信仰の中心的な役割を果たしました。

当初、御霊会で祀られたのは「六所御霊」と呼ばれる六柱の御霊でした:

- 崇道天皇(早良親王)

- 伊予親王

- 藤原夫人(藤原吉子)

- 橘大夫(橘逸勢)

- 文大夫(文室宮田麻呂)

- 観察使(藤原仲成または藤原広嗣)

八所御霊への変遷

その後、六所御霊の内訳が変わり、井上大皇后(井上内親王)と他戸親王が新たに含まれました。さらに、以下の二柱が追加され、「八所御霊」となりました:

- 吉備聖霊(吉備大臣):上御霊神社では吉備真備として祀られていますが、吉備内親王や鬼魅(災事を司る霊)をあてる説もあります。

- 火雷神:多くの場合、菅原道真とされますが、火雷を司る神であるとする説もあります。

祇園祭と御霊信仰の広がり

八坂神社(感神院)の祇園御霊会(祇園会)は祇園祭として知られるようになり、火雷天神として恐れられた菅原道真の慰撫が天神信仰として全国に広まりました。

有名な祟り神とその歴史

早良親王

早良親王は桓武天皇の弟であり、皇位継承者とされていましたが、暗殺の容疑をかけられて廃嫡されました。彼は無実を主張し、絶食の末に淡路への流刑中に命を落としました。桓武天皇の周囲ではその後不幸が続き、これを早良親王の祟りと恐れた桓武天皇は、様々な鎮魂の儀式を行いました。最終的に早良親王は「崇道天皇」の諡号が贈られ、御霊神社に祀られることとなりました。

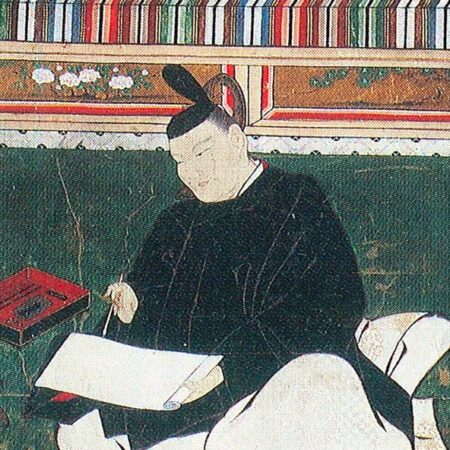

菅原道真

菅原道真は平安時代の政治家であり、左遷されて大宰府に送られた後、怨霊となって疫病や天変地異を引き起こすと信じられました。彼を鎮めるために、京都の北野天満宮が建立され、道真は学問の神としても崇められるようになりました。北野天満宮は現在も学問の神として多くの参拝者が訪れます。

平将門

平将門は平安時代中期の武将であり、関東地方で反乱を起こしました。彼の死後、将門の首塚が東京に設けられ、怨霊として祟ることが恐れられました。将門は東京を守る産土神としても祀られており、その信仰は現在も続いています。将門の怨霊は、特に首塚に関連した伝説が多く残されています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。日本の歴史において、祟り神と御霊信仰は深い意味を持ち、社会や文化に大きな影響を与えてきました。怨霊を鎮め、守護神として祀ることで、人々は災厄を避け、平穏な生活を願ってきました。この信仰は現代にも続いており、日本各地の神社でその痕跡を見つけることができます。祟り神と御霊信仰の歴史を知ることで、日本の文化や信仰の深さを理解する一助となるでしょう。

本サイトは祟り神以外にも様々な日本の面白い歴史や文化を紹介しています。もし興味ございましたら他の記事も読んでいただけますと幸いです!

コメント