*本サイトではアフィリエイト広告を活用しています。

幸運を招くシンボルとしての信じられている迷信は古くから世界中に存在しますが、日本の幸運を招くとされている迷信や幸運のシンボルをご存じでしょうか?日本の縁起の良いアイテムや風習はかなり昔から人々の日常生活に深く根付いており、様々な場面でその存在が重んじられています。

今回は日本の伝統的な幸運の象徴や迷信に焦点を当て、それらがどのようにして人々の幸福や繁栄に寄与しているのかを見ていきます。招き猫から七福神、鯛、だるま、千羽鶴、絵馬、亀に至るまで、これら縁起の良いシンボルや習慣が、どのようなご利益があると信じられてきたのか見ていきます。幸運を招きたいと考えている方は必見です!

①招き猫 – 商売繁盛の象徴

招き猫は、日本で広く認識されている縁起の良いアイテムの一つです。この猫の人形は、しばしば店の入口や家庭の玄関に置かれており、幸運と商売繁盛をもたらすとされています。

その起源は江戸時代にさかのぼると言われており、招き猫は富の象徴としても広く知られています。この猫が片方の手を振っている姿は、幸運を”招く”という意味合いが込められており、手の動きによって、金運や健康、客の来店などを呼び込むと言われています。また色によっても意味が異なり、例えば金色は財運、白は幸運、黒は邪気払いなど、多岐にわたる効果があるとされています。

②七福神 – 幸福と繁栄の神々

七福神は福をもたらすとされる七柱の神々で、日本の民間信仰において重要な役割を果たしています。これらの神々は、それぞれが異なる種類の幸運や富を象徴しており、多くの人々に親しまれています。

例えば、恵比寿は商売繁盛と豊漁の神、大黒天は富と食糧の神、弁財天は知恵と芸術の神とされています。七福神巡りという、これらの神々を祀る寺社を巡る習慣は、新年の行事として特に人気があり、参拝者たちは健康、幸運、繁栄を願って訪れます。

実は七福神の中の大黒天、毘沙門天、弁財天が三位一体となった特別な神様「三面大黒天」という神様も存在しています。天下統一を果たした豊臣秀吉も三面大黒天の仏像を肌身離さなかったくらい運気が良い神様です。気になる方はこちらの記事も読んでみてください!

③鯛 – 祝いの席の主役

日本では、鯛を祝いの魚として重んじています。この魚は、その名前が「めでたい」という言葉と響きが似ているため、結婚式、お祝い事、正月など、様々なお祝いの席で重宝されています。

鯛はその見た目の美しさと、美味しさからも、特別な日の食卓には欠かせない存在となっています。また、鯛を丸ごと一匹使用する「鯛の姿造り」は、豊かさと繁栄を象徴する料理とされ、特別な日の食卓を飾るのにふさわしい一品です。

④だるま – 目標達成の象徴

だるまは、目標や夢の達成を象徴する日本の伝統的な人形です。一般的には、目が描かれていないだるまを購入し、目標を立てた時に片目を塗り、その目標が達成された際にもう片方の目を塗るという習慣があります。

この風習は「目標に向かって努力し続ける」という意志の強さを表すものとされています。だるまはまた、倒れても再び起き上がることから、逆境に負けずに前進する精神の象徴でもあります。多くの場合、赤色で描かれるだるまですが、色によっても意味が異なり、例えば白は平和や清浄を、金色は金運を表します。新年の抱負を立てる際や、新たな事業を始める際など、多くの日本人がだるまを用いて自分の目標や願いを形にします。

⑤千羽鶴 – 平和と健康への祈り

千羽鶴は、1000枚の折り紙で作られる鶴の群れです。この千羽鶴は平和や健康、長寿を願う日本の伝統的な風習です。特に病気の回復を願う際に家族や友人が千羽鶴を折って患者に贈る習慣があります。

この風習は鶴が千年生きるという伝説に由来しており、千枚の鶴を折ることで長寿や健康を祈願します。また、広島市の平和記念公園では、世界平和を願うシンボルとして千羽鶴が奉納されています。千羽鶴は、困難に直面している人々への支援と連帯の象徴としても用いられ、多くの人々に希望を与えています。

⑥絵馬 – 願いを込めた木の板

絵馬は、神社に奉納される小さな木製の板で、個人の願い事や祈りが書かれています。古くから日本の神社文化の一部として根付いており、訪れる人々は様々な願い事を絵馬に記して神社に奉納します。これらの絵馬は、神様へのメッセージとして、または願いが叶うことへの希望を象徴しています。

絵馬にはさまざまなデザインがあり、神社によってはその神社独自の絵馬が用意されていることもあります。例えば、恋愛成就を願う絵馬、受験の成功を祈る絵馬など、特定の願いに特化したデザインも多く見られます。

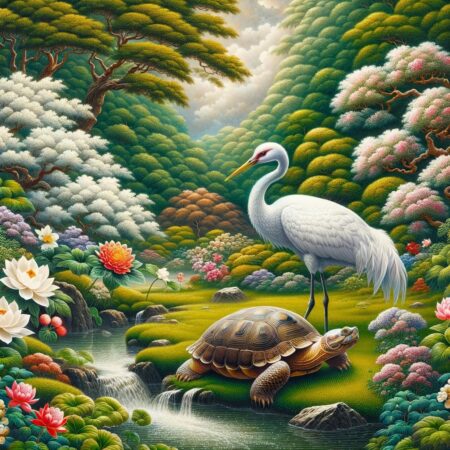

⑦亀 – 長寿と繁栄の象徴

亀は、長寿や繁栄を象徴する日本の伝統的なシンボルです。古くから、亀は堅固な甲羅を持ち、安定と保護を象徴している存在として崇められてきました。日本では、亀の置物や絵画、アクセサリーなどが縁起物として用いられ、家庭やビジネスに安定と幸運をもたらすと信じられています。

日本の神話や民話には亀が登場することが多く、特に有名なのは浦島太郎の物語です。この物語では、亀が主人公の浦島太郎を竜宮城に連れて行き、そこでの時間が数百年も流れるという不思議な体験をさせます。この話は、亀が神秘的な存在であることを示しています。

亀はまた、色によっても異なる意味を持ちます。例えば、緑色の亀は自然や成長を象徴し、金色の亀は財運や繁栄を表します。これらの亀のシンボルは、新たな事業を始める際や、特別な節目において、多くの日本人に幸運をもたらすお守りとして愛用されています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。日本で縁起が良いとされているものを紹介してきました。今回の紹介を通じて、日本の文化の中で縁起の良いものがいかに多様で、人々の生活に深く根ざしているかがわかります。

それぞれのアイテムや風習には、長い歴史とともに伝わる意味や物語があり、現代の日本社会においてもその価値が大切にされています。私たちも大事なイベントに望む際は今回紹介したようなことをすると良い結果になるかもしれませんね。

コメント