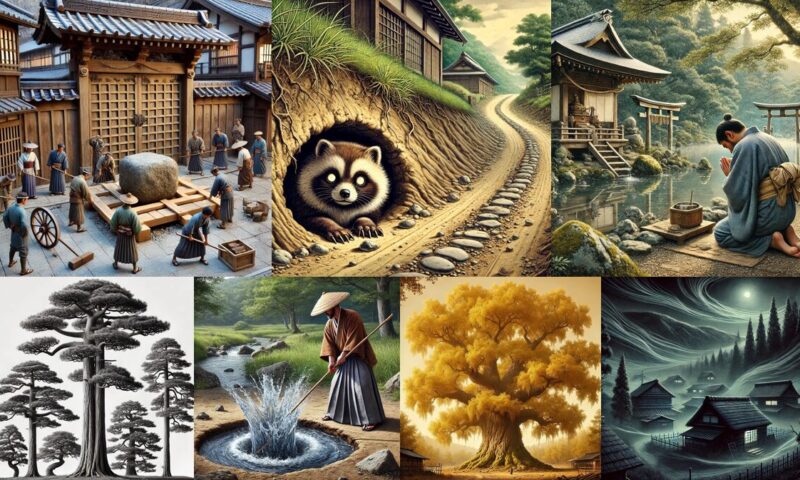

皆さん、麻布七不思議をご存じでしょうか?「麻布」と聞くとリッチなイメージを想像されるかと思いますが、実は昔から様々な不思議で興味深い伝説や逸話が存在していました。江戸時代から語り継がれてきたこれらの物語は、歴史や文化が色濃く残る麻布の街並みに神秘的な魅力を与えています。

逆さ銀杏や蟇池、広尾の送り囃子など、奇妙で不思議な出来事がいくつも集まり、今も多くの人々の興味を引きつけるこの七不思議。その謎に満ちたエピソードをぜひご堪能ください。

永坂の脚気石

麻布七不思議のひとつである「永坂の脚気石」は、かつて五嶋近江守の屋敷があった場所に存在していました。この石は「かなめ石」とも呼ばれ、門前に置かれていたことから、特に足の病気にご利益があると評判で、人々は塩を供えて健康を祈願しました。

江戸時代には脚気が広まり、この石には多くの参拝者が訪れたと言われています。 しかし、石が道の中央にあったため、通行の妨げになることが問題視され、移動が試みられました。ところが、この石は深く根を張っており、動かそうとしてもびくともしなかったという逸話が伝わっています。

明治時代に入ると、石の表面部分は取り除かれましたが、地中に深く根を残しているとされ、その姿を完全に消すことはできなかったようです。今日でも、地中に根を張り続けている「永坂の脚気石」は、麻布の不思議な伝説として語り継がれています。

狸穴の古洞

麻布七不思議のひとつとして知られる「狸穴の古洞」は、かつてロシア大使館の手前、名前の通り狸穴坂を下った場所に存在していたと伝えられています。

この古洞は、採鉱のために掘られた穴だという説もありますが、そこには狸が棲んでいたという話が広く知られています。残念ながら、現在ではその痕跡はまったく残っていません。

古洞のすぐ近くには「狸穴公園」があり、その中には「狸穴稲荷大明神」が鎮座しています。しかし、境内の様子を見ると、狐が守護しているように見えるため、狸よりもむしろ狐の存在感が強いように感じられます。

「まみ」とは、タヌキの別名としても知られますが、実際には「貒(まみ)」と書いてアナグマを指すこともあります。また、「狢(むじな)」という言葉もタヌキとしばしば混同されますが、これらを明確に区別する文献も存在します。それでも、多くの人は「同じ穴のむじな」として混同してしまうことが多いのです。

この場所には他にも興味深い話があります。例えば、「狸蕎麦(作兵衛蕎麦)」という名物蕎麦の話や、狸穴の洞窟が品川の御殿場から四谷まで続いているという言い伝えなど、数々の伝説が残されています。

また、講談として有名な「狸穴の婚礼」の話もあります。これは武士が狸の婚礼を退治するという奇想天外な物語で、我善坊谷や大黒坂の猫又や大鼠も登場するなど、壮大なフィクションの世界が描かれています。

蟇池

麻布七不思議のひとつとして語り継がれる「蟇池(ひきいけ)」の伝説は、江戸時代に山崎主税助治正の敷地内に存在していた池にまつわるものです。

この池には巨大な蟇蛙が棲んでいたとされ、あるとき二人の家臣を殺してしまいます。これに激怒した主税助は、池の水を抜いて大蟇を退治しようと決心します。

しかし、その夜、主税助の夢枕に大蟇が現れ、自らの過ちを詫び、今後は屋敷を火災から守ることを約束しました。さらに、火傷に効く薬の作り方を教えたため、主税助はその恩に報いるべく、池のほとりに小さな祠を建てて大蟇を祀ることにしました。

数日後、山崎家の近くで火災が発生し、炎が屋敷に迫る危機に見舞われます。まさにその時、約束通り大蟇が現れ、池の水や泡を吹きかけて火の手を食い止め、見事に屋敷を守ったと言われています。

この出来事から、山崎家の人々は大蟇を「上の字さま」と呼び、防火や火傷にご利益がある存在として信仰を集めるようになりました。

一本松

麻布七不思議のひとつである「一本松」にまつわる伝説は、六本木の地名の由来とも深く結びついています。

昔、平家の落武者たちが現在の六本木に逃れ、そのうちの5人が自らの最期を悟り、死ぬ前にそれぞれ榎の若木を植えて腹を切ったと言われています。残った1人はさらに逃亡を続け、「一本松」の場所で同じく腹を切ったと伝えられています。

この悲劇を哀れんだ村人たちは、5本の榎と1本の松を植えて彼らを弔い、それが「六本木」の名の由来となったと言われています。

「一本松」には、これ以外にもさまざまな伝説が残されています。例えば、源経基が平将門を討った帰り道、この松に衣冠を掛けたという話や、閻魔庁の役人としても知られた小野篁が、京都から訪れた高貴な人物「松の宮」がこの地で亡くなり、その埋葬後に松を植えたという逸話もあります。

さらに、この地には関ケ原の戦いで送られてきた首級を埋めた首塚があるという説や、秋月邸にあった「羽衣松」がこの「一本松」だという話も伝わっています。また、昔はこの松に甘酒を入れた竹筒を掛けると咳が治るという言い伝えもあり、病除けの力を持つとされていました。

柳の井戸

麻布七不思議のひとつとして知られる「柳の井戸」には、弘法大師(空海)にまつわる不思議な伝説が残っています。

ある日、弘法大師が柳の木の下で鹿島大明神に祈りを捧げた後、手に持っていた錫杖を地面に突き立てると、そこから清らかな水が湧き出したと言われています。しかし、この奇跡の代償として、常陸の鹿島神社にあった霊泉「七井」のひとつが枯れてしまったと伝えられています。

この井戸の水は、災害時に多くの命を救いました。特に、関東大震災(1923年)や東京大空襲(1945年)の際には、火災や混乱の中で井戸水を頼りに避難する人々が集まり、その清らかな水によって命をつなぐことができたと言われています。奇跡の井戸として今もなお水を湧き続けており、その水源は変わらず清らかで、人々に大切にされています。

「柳の井戸」は、麻布の歴史の中で数々の奇跡を起こし、今もなお地域の象徴として語り継がれています。その湧き出る水は、昔と変わらず豊かに流れ続け、訪れる人々を魅了しています。

逆さ銀杏

麻布七不思議のひとつとして知られる「逆さ銀杏」は、東京都天然記念物に指定されている都内最大級の大銀杏です。

この巨大な銀杏の木は、乳根が幹から多数垂れ下がり、まるで逆さに伸びているように見えることから「逆さ銀杏」と呼ばれています。推定樹齢は770年以上にもなり、高さは35メートル、幹の周囲は15メートルという堂々たる姿を誇っています。

伝説によると、この大銀杏は、親鸞上人が立てた杖がそのまま地に根を張り、大木へと成長したと言われています。

昔から信仰の対象となっており、特に乳の出が悪い母親たちにはこの木がご利益があるとされてきました。銀杏の皮を剥いで乳の出を良くするという言い伝えが広まり、実際に皮を持ち帰る人々が後を絶たなかったという逸話も残っています。

広尾の送り囃子

麻布七不思議のひとつとして語り継がれる「広尾の送り囃子」は、夜になるとどこからともなく太鼓の音が聞こえてくるという不思議な現象です。

この音は、特定の方向から聞こえると思いきや、次の瞬間には別の方角から響いてくるため、追いかけることが難しいのが特徴です。近くに感じたかと思えば、音は遠ざかり、音源を探し続けるうちに、気がつけば夜が明け、野原で寝ていたという話も残されています。

特に麻布広尾の古川沿いや広尾ヶ原を歩いていると、ススキや萩の間から、お囃子の音がまるで自分を追いかけてくるかのように聞こえることがあると言われています。この音を追い求めるうちに、夜通し歩き回る人々も多かったと伝えられ、送り囃子は麻布の夜に漂う不可解な現象として、今もなお人々の想像をかきたてています。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回紹介したように、麻布七不思議は古くから麻布の地に伝わる神秘的な伝説や不思議な出来事を集めたものです。これらの物語は、ただの怪奇談にとどまらず、歴史的背景や人々の信仰心、土地への愛着が反映されています。今もなお、多くの人々に語り継がれ、麻布の独特な魅力を感じさせる存在です。時代を超えて残るこの七不思議は、麻布の豊かな文化と歴史を知る上で欠かせない要素です。

コメント