皆さん、鬼にはどんな種類がいるか知っていますか?鬼といえば日本の伝説、民話や郷土信仰によく登場しますが、実は物語や伝承によって様々な種類の鬼がいるのです。

頭に角が生え、口に牙が生え、指に鋭い爪があり、虎の皮のふんどしや腰布をつけていて、表面に突起のある金棒を持った大男の姿が一般的に想像できる鬼ではありますが、実は様々な種類の鬼がいるのです。

そこで今回は意外と知らない様々な鬼の種類を紹介していきます。

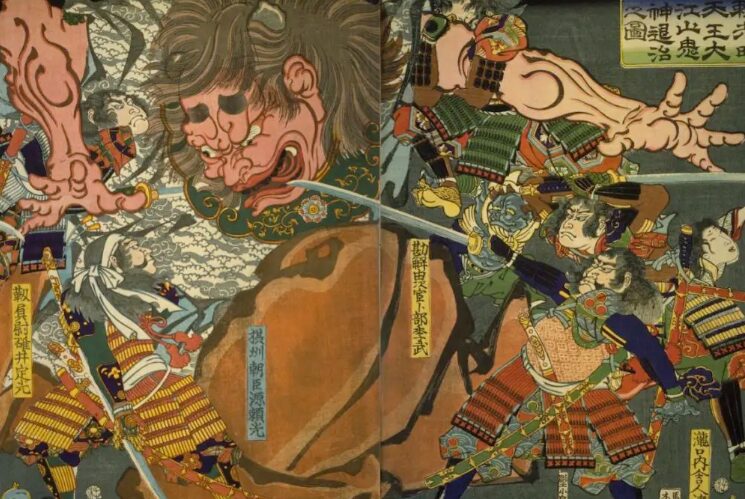

酒呑童子(しゅてんどうじ)

酒吞童子は最強の鬼として知られ、九尾の狐の化身である玉藻(たまも)の前や鈴鹿の山に住んでいた大嶽丸(おおたけまる)と並び日本三大妖怪と呼ばれています。

酒吞童子の最大の特徴はそのスター性にあります。鬼なので凶悪ではありますが、お酒が大好きで、美女をさらってきては酒池肉林を繰り広げる一方、お客の前に出る時は美少年の姿を見せる。そして何よりとても強い。身長は6m・角は5本あり目が15個もあり、その強さは鬼の中でも群を似ていたようです。京都の鬼門に位置する大江山を根城にし、多くの鬼たちを従えていましたとされます。

酒吞童子は自分を退治に来た源頼光の前で酔っぱらってしまい、ついつい心を許して身の上話などを始め、終いには倒されてしまうもったいない終わり方もなんだか鬼界のスーパースターらしい。そんな実力とギャップを兼ね備えた酒呑童子は大の酒好きということから酒の神でもあり、今もなお酒のお供えが絶える事はないといいます。

茨木童子(いばらきどうじ)

最強の鬼である酒呑童子の右腕といわれています。摂津の国水尾村に生まれましたが、その顔の恐ろしさに生んだばかりの茨木童子を見た瞬間に母親は亡くなってしまったといわれています。そんな恐ろしい容貌であったので、父がある夜、茨木村の九頭神の森近くにある髪結床屋の前に捨ててしまいました。そこの床屋の親方夫婦が茨木童子を拾い、床屋の仕事を教え込むことにしました。

床屋で働きだした童子はある日、剃刀で客の顔を切って、客の顔の血をぺろりと舐めてしまいました。そして一度血の味を知った童子は、以後客の顔をわざと傷をつけ、血をなめるようになってしまいました。そんなある日。顔を洗いに近くの小川に行ったときに水面を見ると、なんと鬼の顔になっている自分の顔が映っていたのです。童子は驚き、床屋には帰らず、その後大江山の酒呑童子の一団に加わることになりました。

八瀬童子(やせわらし)

八瀬童子は天台宗の開祖である最澄が使役していた鬼として有名です。

八瀬童子は京都・比叡山のふもとに住んでいたことから、比叡山延暦寺の雑役や駕輿丁(輿を担ぐ役)を務めた村落共同体の人々を八瀬童子と呼ぶようになりました。彼らは中世から、歴代天皇の直近で輿やひつぎを担ぐ役割を担い続け、現在も皇室と深いつながりを持つ天皇家に最も身近な庶民となっています。

鬼一口(おにひとくち)

鬼一口とは人を一口で丸飲みして喰ってしまう鬼を指しています。この鬼一口が登場するのが伊勢物語の第6段です。

当時、平安朝きってのプレイボーイ・在原業平(ありわらのなりひら)は女癖が悪いことで有名で何人もの女性に求婚をしても断られていました。そんな状況で「ある女性」へ求婚し、盗み出すことに成功しました。在原業平は女を芥河のほとりまで担ぎました。雷が轟くくらい悪天候であったので、在原業平は女性をあばら家の倉に押し込みました。自身は見張り役として、戸口で見張っていました。

一夜明け、在原業平が倉の中を覗くと女性の姿がなくなっていたのです。なんと鬼一口に食べられてしまったのです。この伊勢物語の逸話から鬼一口が有名となりました。

牛鬼(うしおに、ぎゅうき)

牛鬼は、西日本に伝わる鬼で、頭が牛で首から下は鬼の胴体・手足は蜘蛛という説や、胴体が牛で頭が鬼だという説もあります。最大の特徴は鬼なのに毒を吐くという能力を持っていることです。

天邪鬼(あまのじゃく)

天邪鬼が有名なのは「うりこひめとあまのじゃく」の民話です。

むかしむかし、子どものいないおじいさんとおばあさんの家に、瓜から生まれた小さな女の子「うりこひめ」がやってきました。うりひこめは機織りの上手な女の子に成長しました。

おじいさんとおばあさんが仕事に出かけている間に、あまのじゃくという悪い鬼がやってきて、うりこひめは家の戸を開けてしまいます。

あまのじゃくにだまされたうりこひめは、着物を脱がされ柿の木に縛り付けられてしまいました。織物上手を見込まれ、殿様のお屋敷に召されることになったうりこひめ。

うりこひめとあまのじゃく

うりこひめの着物を着て、うりひこめになりすましたあまのじゃくですが、殿様の家へ向かう途中で正体が明らかになり、侍たちに捕まえられてしまいました。

このように人を騙す鬼として描かれていますが、実は日本最古の歴史書「古事記」に登場する人物が由来になっているのです。

天若日子(あめのわかひこ)という神様は、葦原中国(あしはらのなかつくに)の乱暴な神々を説得するという役割を与えられ天から地上に降りてきました。

ところが天若日子は、大国主神(おほくにぬし)の娘、下照比売(したてるひめ)と結婚し葦原中国を支配しようとし、8年もの間、天の神々に連絡をしませんでした。

しびれを切らした神々は、「鳴女(なきめ)」という雉(きじ)を、使者として下界の天若日子のもとへ行かせます。

そこへ天探女(あまのさぐめ)という女神が登場します。天探女は雉の鳴女の声を聞き、こう言って天若日子をそそのかします。

「嫌な声。あの雉を弓矢で射殺してしまってはいかがですか?」

天若日子は、天探女に言われるがまま、天の神々から授かった大切な弓と矢で、雉の鳴女を射殺してしまいました。

その矢は雉の鳴女の身体を貫き、天の神様、高木神(たかぎのかみ)のところまで飛んでいきます。

「もし天若日子が、邪な心を持ってこの矢を射たのなら、天若日子に当たるように」と言って、高木神が地上に向かって矢を投げ返すと、その矢は天若日子に当たり、天若日子は亡くなってしまいました。

この話のように天探は物事の裏を読みいたずらをして、天の神様の邪魔をしていたため、「天の邪魔をする鬼(=天邪鬼)」と呼ばれるようになってしまいました。それが今ではへそ曲がりやひねくれた人物を「あまのじゃく」と呼ぶようになっていきました。

目一鬼(まひとつおに)

日本最古の鬼と呼ばれています。大原郡阿用郷の条に登場し、人を食います。この鬼自体に名前はなく、人食い鬼の目が1つしかなかったことから目一鬼という名前で呼ばれているだけなのです。

牛頭(ごず)・馬頭(めず)

どちらも地獄の鬼で、牛頭は文字通り牛の頭を持っていて、馬頭は馬の頭を持っています。牛頭と馬頭は地獄における亡き者の監視役である獄卒でもあります。

牛頭馬頭(ごずめず)

牛頭と馬頭の両方の特徴を持つ鬼です。

熊童子(くまたろう)

熊のような特徴を持つ鬼です。山中に、住むときに人を襲うとされています。

目一鬼(めいき)

一つ目の鬼です。山中や道中で人を驚かせることがあります。

虎熊童子(とらくまたろう)

虎と熊の特徴を併せ持つ鬼です。山中で強力な力を発揮しています。

星熊童子(ほしくまたろう)

星に関連した力を持つとされる鬼。

金熊童子(きんくまたろう)

金色の熊に似た姿を持つ鬼です。財宝に関する伝説によく登場し、しばしば人を惑わしていました。

霊鬼(れいき)

霊的な存在としての鬼です。人間の魂に影響を与えると考えられ、不可思議な力を持っています。

羅刹(らせつ)

インド由来の伝説に登場する鬼。戦闘に長け、非常に凶暴。

夜叉(やしゃ)

美しい女性の姿をした鬼です。仏教においては、時に護法神として描かれることもありました。

悪鬼(あっき)

人間に害をもたらす邪悪な鬼です。

獄卒(ごくそつ)

地獄で苦痛を伴う鬼です。 牛頭馬頭とともに地獄の恐怖を象徴する存在です。

餓鬼(がき)

絶えず飢えとフキに苦しむ鬼です。仏教において、欲望にかられた人間の魂が変じた姿とされています。

小鬼(こおに)

小さな鬼で、いたずらを好みます。人を困らせることが多かったと言われています。

鬼神(きじん)

神と鬼の特徴を避けた存在。 非常に強力で、恐れられる。

前鬼(まえおに)と後鬼(うしろおに)

人を迷わせ、困難のために現れる鬼です。一緒に行動し、人を罠にかけます。

阿久良王(あくらおう)

鬼の王とされる存在です。 多くの鬼を束ねる力を持っています。

温羅(うら)

岡山県南部の吉備地方に伝わる古代の鬼です。鬼の軍団を率いていたと言われています。温羅は実は桃太郎に登場する鬼のモデルといわれています。詳しくはこちらの記事を読んでみてください。

金平鹿(きんぺいか)

鹿の姿をした鬼です。 特に山中の人を惑わすことで知られています。

藤原千方の四鬼(ふじわらのせんほうのよんき)

平安時代の物語に登場する四人の鬼です。それぞれが異なる特技を持ち、藤原千方に仕えていました。

阿用郷の鬼(あようごうのおに)

地域特有の伝承に登場する鬼。その地域の歴史や伝説に深く関わる。

羅城門の鬼(らじょうもんのおに)

平安京の大門に現れてされる鬼です。強力な魔力を持ち、人々を恐怖に陥れていました。

元興寺の鬼(がんこうじのおに)

奈良の元興寺に現れるとされる鬼です。その存在は寺の歴史に深い影響を与えました。

まとめ

いかがでしたでしょうか。非常に数多くの鬼が存在していました。いくつかの鬼は有名な文学作品にも登場しています。このような鬼の背景を知ると文学や歴史的イベントが面白く感じてくると思います。興味を持った方はぜひ歴史書物などを読んでみてください!

コメント