皆さん、伊勢神宮へ訪れたことありますか?伊勢神宮は、日本の三重県伊勢市にある日本最高峰の神聖さを誇る神社であり、国内外から多くの参拝者が訪れる場所です。伊勢神宮は日本の神社の中でも最も格式が高い神社で、日本創設の神様「天照大御神」を祀っていることでも有名です。しかしそんな伊勢神宮ですが、一体どんな歴史があるかご存じでしょうか。また20年に一回新しく作り替わっていることもご存じでしょうか。今回はそんな日本一の神社である伊勢神宮について歴史や見どころ、そして豆知識を紹介していきます。

伊勢神宮とは?

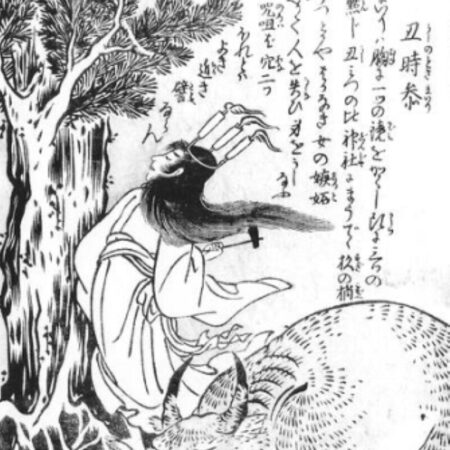

最初に伊勢神宮とは一体どんな神社なのかについてから説明していきましょう。伊勢神宮は、内宮(皇大神宮)と外宮(豊受大神宮)の二つの主要な神宮を中心に、多数の別宮、摂社、末社、所管社などが伊勢市やその周辺に点在している神社たちを指しています。内宮では日本神話における最高神であり、皇室の祖先である天照大御神を祀り、外宮では豊受大御神が祀られています。伊勢神宮は、これら125社を含めた広範囲な神社群を指して用いられることもあります。天照大御神は太陽神であり、『古事記』によると、伊邪那岐命が黄泉の国から帰還した際に自身を清めた際に左目から誕生したとされます。この神聖な場所は、長い歴史を通じて日本人の精神的な中心地とされ、多くの人々が参拝に訪れます。

伊勢神宮の歴史

伊勢神宮の歴史には天照大御神が大きく関わっています。そもそも天照大御神とはどんな神様なのでしょうか。

(画像引用: aumo)

天照大御神とは

天照大御神は太古の昔、混沌とした宇宙の中で、最初に現れたのは三柱の神々の一柱です。天照大御神は、日本神話において最も重要な神の一人であり、太陽を司る神とされています。彼女は宇宙の秩序と生命、繁栄を象徴し、多くの日本人にとって特別な存在です。天照大御神は、高天原(神々の住む天の世界)に居を構えるとされ、全てのものを照らし、生命を育む太陽そのものを表しています。天照大御神は日本創設にかかわる神様です。

また天照大御神は日本の皇室と深い関係があるとされ、皇室の祖神として崇拝されています。神話によると、天孫降臨の際に彼女の孫である瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が地上に降り立ち、それが日本の皇室の始まりとされています。

天照大御神と伊勢神宮の関係

伊勢神宮の見どころ

伊勢神宮は内宮と外宮の2種類に分かれています。

内宮

正宮皇大神宮

伊勢神宮の内宮、皇大神宮は、日本の精神的な中心地として、国家の守護神であり皇室の御祖神である天照大御神をお祀りしています。約2000年前に、天皇が天照大御神を祀るためのご神体として八咫鏡を伊勢の地にお祀りし始めたことから、伊勢信仰が全国に広がりました。『日本書紀』に記された天照大御神の誕生とその神聖さは、皇大神宮の重要性を際立たせています。

皇大神宮の最大の見所は、その神聖なご神体である八咫鏡と、それを祀る神聖な空間です。天照大御神への崇敬は、宮中だけでなく、全国の神社の本宗として特別な位置を占めており、伊勢神宮の参拝は多くの人々にとって特別な意味を持ちます。皇大神宮は、神路山と島路山の麓、五十鈴川のほとりという自然に恵まれた地に鎮座しています。この豊かな自然環境は、天照大御神の神聖さをさらに引き立て、訪れる人々に平穏と神聖な気持ちをもたらします。また皇大神宮は『天壌無窮の神勅』にも関わっており、この国の永遠の繁栄と平和を象徴しています。倭姫命が伊勢の地を選んだ経緯や、20年に一度の式年遷宮など、皇大神宮にまつわる歴史や伝統は、その神聖さと重要性を一層深めています。

(画像引用: 伊勢神宮HP)

荒祭宮

伊勢神宮には、内宮と外宮の主要な神社の他に、十所の別宮が存在しますが、その中でも荒祭宮(あらまつりのみや)は特に重要な位置を占めています。この別宮は、内宮に所属する別宮の中で第一位に位置づけられており、その殿舎は正宮に次ぐ大きさを誇ります。

荒祭宮のご祭神は、天照大御神の荒御魂(あらみたま)で、神々しい力と活動的な側面を象徴しています。神道では、神様の御魂の穏やかな働きを「和御魂」(にぎみたま)と呼び、一方で荒々しく力強い神威を発揮する側面を「荒御魂」と称えます。荒祭宮は、この荒御魂を祀ることで、天照大御神のもつ豊かなる力と生命力、そして自然界や人々の生活に影響を与える力強い側面をたたえています。

(画像引用: 伊勢神宮公式HP)

宇治橋・五十鈴川

伊勢神宮にある宇治橋は、神聖な入口としての役割を果たし、参拝者を迎える象徴的な存在です。全長101.8メートル、幅8.4メートルのこの美しい反り橋は、その純日本風の設計で知られています。特に目を引くのは、欄干の上に並べられた16個の擬宝珠で、これらは宇治橋の独特な美しさを際立たせています。

宇治橋の建築材料には、伝統的な日本の建築素材が用いられています。床板や欄干は香り高い檜(ひのき)で作られており、その柔らかな色合いと木目が橋の温かみを感じさせます。一方で、橋脚には水に強い欅(けやき)が使用されており、橋が長年にわたって厳しい自然環境に耐えうるように工夫されています。このようにして、宇治橋は美しさと実用性を兼ね備えているのです。

宇治橋は伊勢神宮への参道に架かる橋であり、その渡り初めは参拝の旅の始まりを象徴しています。橋を渡ることで、参拝者は日常から離れ、神聖な領域へと足を踏み入れることになります。この橋から見る景色は四季折々に変わり、自然の美しさと調和した橋の姿は、多くの人々に感動を与えてきました。

(画像引用: 伊勢神宮公式HP)

五十鈴橋

外宮

風日祈宮

伊勢神宮の内宮にある風日祈宮は、特に風雨を司る級長津彦命と級長戸辺命を祀り、日本の農業にとって不可欠な風雨の神としての役割を担っています。この宮は、農作物、特に五穀の豊穣を祈願し、風雨による災害を防ぐために丁重にお祀りされています。

風日祈宮の大きな見所は、風雨に関わる神事、特に風日祈祭です。毎年5月14日と8月4日の2度にわたって行われるこの祭りは、風雨の災害がなく、五穀豊かに実ることを祈願する重要な行事です。風日祈宮橋から見ることができる美しい新緑や紅葉は、風日祈宮の自然の美しさを際立たせ、参拝者に穏やかな気持ちを与えます。

『皇太神宮儀式帳』や『延喜太神宮式』に記された歴史的背景は、風日祈宮の長い歴史とその変遷を物語っています。かつて「風神社」と呼ばれていたこの宮が、風日祈宮として宮号を受けたのは、蒙古襲来時にご神威によって起こされた猛風が敵軍を全滅させたという未曽有の国難を救ったご霊験によるものです。その後、時代と共に祭祀の形式が変化し、現在の年2度の風日祈祭となりましたが、その本義は変わらず受け継がれています。

(画像引用: 伊勢市観光協会公式HP)

式年遷宮

伊勢神宮の豆知識

伊勢神宮が内宮と外宮に別れている理由

伊勢神宮の内宮と外宮の名称は、深い歴史的背景と意味を持っています。内宮、すなわち皇大神宮は、天照大御神を祀っており、この神は日本神話において最も尊い存在であり、皇室の祖先神とされています。このため、「内」の字が使われ、天皇や皇室に関連するものとしての意味合いが強いです。古代の朝廷では、天皇の居住する宮殿を「内裏」と呼び、これが「内なるもの」という意味を持つことから、天照大御神を祀る皇大神宮を「内宮」と呼ぶようになったとされています。

一方で、外宮は豊受大御神を祀る場所であり、「外」という名称は、内裏の外、すなわち離宮を指す言葉から来ていると考えられています。内宮が天皇を象徴する「内なる宮」であるのに対し、外宮はそれに付随する形で「外なる宮」として位置づけられたというわけです。このように、伊勢神宮の内宮と外宮の名称は、それぞれが持つ祭神の重要性と、皇室との関連性を反映していると言えるでしょう。

(画像引用: Let`s SEE JAPAN)

伊勢神宮にはおみくじがない

伊勢神宮は、日本の神社の中でも特に高い地位を占め、多くの人々が一生に一度は参拝したいと願う神聖な場所です。伊勢神宮には、一般的な神社に見られる「おみくじ」が存在しません。これには、参拝自体が大きな恩恵と考えられているため、別途おみくじによる吉凶を占う必要がないという背景があります。

お伊勢参りは、古くから日本人にとって特別な意味を持ち、伊勢神宮への参拝は多くの人々にとって人生の一大イベントとされています。ここでの参拝は、「大吉」をもたらすと考えられており、それ以上の吉凶を占う行為は必要ないというのが一般的な見解です。伊勢神宮の神々への深い敬意と信仰心から、参拝そのものが最高の祝福とされ、おみくじに頼ることなく、神様からの恩恵を直接受けることができるとされています。

また、伊勢神宮の信仰と儀式は、古来からの伝統に根ざしており、その神聖な環境と厳かな雰囲気は、参拝者に内省と精神的な浄化を促します。このような環境の中で、おみくじのような形式的な占いを行うことは、伊勢神宮の神聖さとは異なる文化とされているのです。

内宮では右側通行、外宮では左側通行の理由

伊勢神宮の内宮と外宮で参道の歩行ルールが異なる理由は、その構造と神聖な礼儀に基づいています。内宮では、参道の左手に正宮が位置しており、参拝者は神域への敬意を示すために、より遠い右側を歩くようになっています。これにより、内宮での参拝では右側通行が慣例とされています。

一方、外宮では参道の右手に正宮があるため、内宮とは逆に参拝者は左側を歩くことになります。これは、参拝者が神聖な正宮から遠ざかるように歩き、慎み深い心を保つという伝統的な考え方に基づいています。

さらに、参拝前に心身を清めるための手水舎や御手洗場の位置も、内宮と外宮でそれぞれ右側、左側に設けられています。これは、参拝の際に通行のルールに沿った流れをスムーズにし、また参拝者が神聖な場所への心構えを整えるための配慮とされています。

(画像引用: THY GUEST HOUSE EST 2020)

伊勢神宮を参拝するときはなぜ外宮から参拝するのか

まとめ

いかがでしたでしょうか。伊勢神宮の歴史や見どころ、式年遷宮や豆知識を紹介していきました。天照大御神が祀られているだけの大神社なので、見どころがとにかくたくさんありますね。またこうした歴史や豆知識を知ってから訪れるとまた違った角度から伊勢神宮を楽しむことができます。

本サイトでは伊勢神宮にも日本の歴史や文化を紹介しています。興味ある方はぜひ他の記事も読んでくださると嬉しいです!