皆さん、17世紀初頭から19世紀半ばにかけて日本が鎖国政策を採用し、外国との接触を大幅に制限していたことをご存知でしょうか。この政策は、外部の影響を遮断し、国内の秩序を保つことを目的としていました。鎖国は約200年間続き、日本の文化、経済、政治に深い影響を及ぼし、日本独自の発展を遂げていきました。今回は日本に大きな影響を与えた鎖国について詳しく紹介していきます。

鎖国に至った理由

鎖国の主な動機は、キリスト教の急速な拡散とヨーロッパ列強のアジアにおける植民地化を警戒することでした。キリスト教と西洋文化の流入は、伝統的な価値観と社会秩序を脅かすと見なされました。このような背景のもと、政府は国内の安定を保つために外国との接触を厳しく制限することを決定しました。

鎖国下で交流していた国々

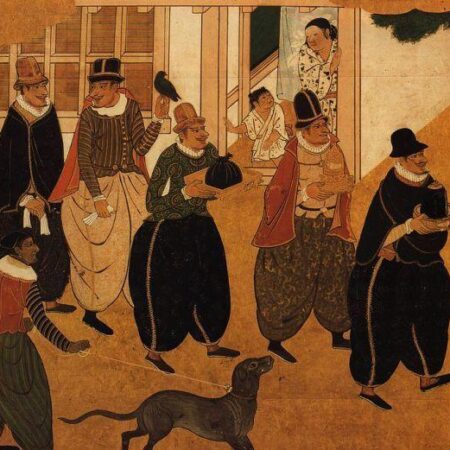

鎖国政策のもとで、日本はオランダ、中国、朝鮮、琉球と限定的ながら交流を許可しました。特にオランダは長崎の出島で唯一のヨーロッパの国として貿易や技術の交流関係を維持していました。また中国や朝鮮とは政治的、経済的な関係を維持しました。これらの限定的な交流は、日本における外国文化や情報の重要な源となりました。

(画像引用: ナガジン!)

蘭学の発展

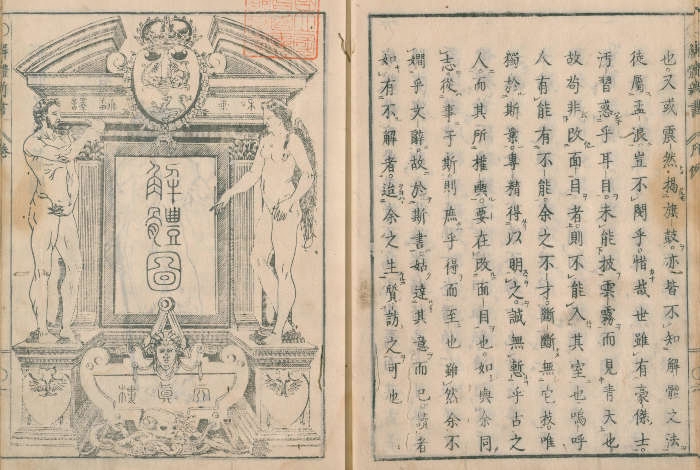

鎖国中、オランダからの知識の流入により「蘭学」と呼ばれる西洋学問が日本で発展しました。医学、天文学、地理学など多様な分野にわたる西洋の知識が伝えられ、日本の学問に新しい風を吹き込みました。

特に杉田玄白がオランダ語で書かれた人体の解剖に関する書籍を読解し日本語に翻訳した「解体新書」は蘭学の影響を受け、日本で初めて出版された解剖書として非常に有名です。

このように蘭学は、日本の近代化の基礎を築く重要な役割を果たしました。

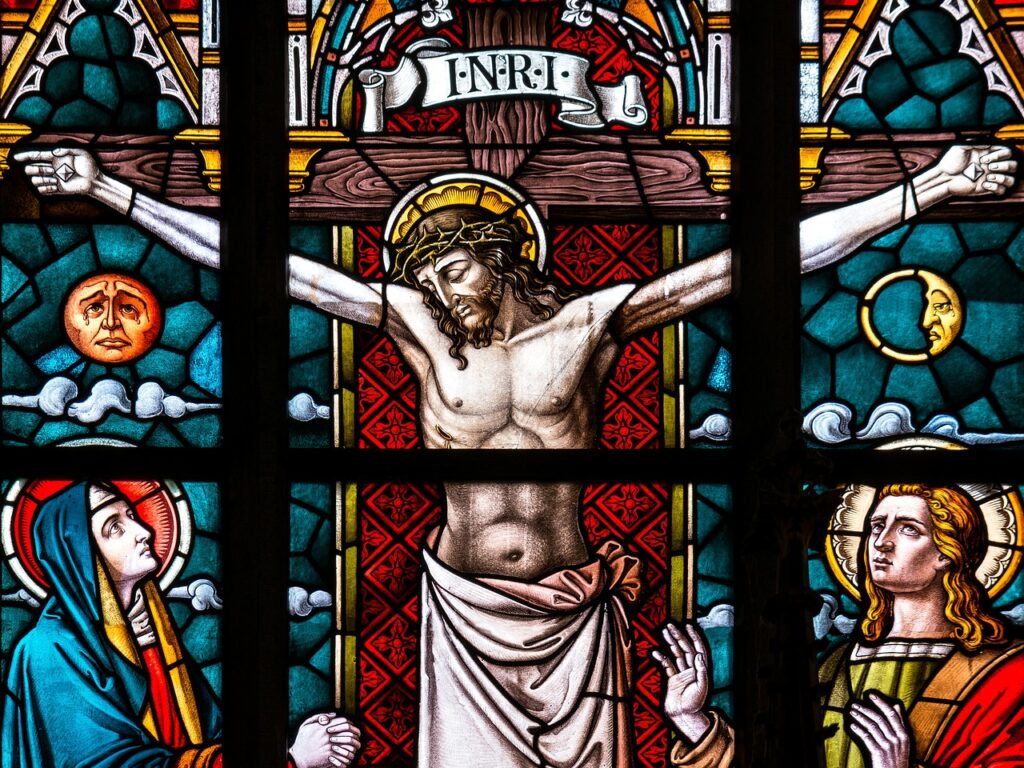

キリスト教弾圧の内容

鎖国政策の重要な要素はキリスト教の弾圧でした。政府はキリスト教を社会秩序の脅威と見なし、宣教師の追放、キリスト教徒の迫害、踏み絵による信仰の放棄の強制など、厳しい措置を実施しました。この弾圧は、日本の宗教的風景に深い影響を与えました。

(画像引用:キャンピングカーで日本一周)

鎖国による日本への影響

鎖国は日本の社会、文化、経済に複雑な影響を与えました。外部からの影響が限られた結果、日本独自の文化や技術が内向きに発展しました。一方で、国際社会からの孤立は、科学技術の遅れや国際情勢に対する認識不足を引き起こしました。

鎖国が終わった理由

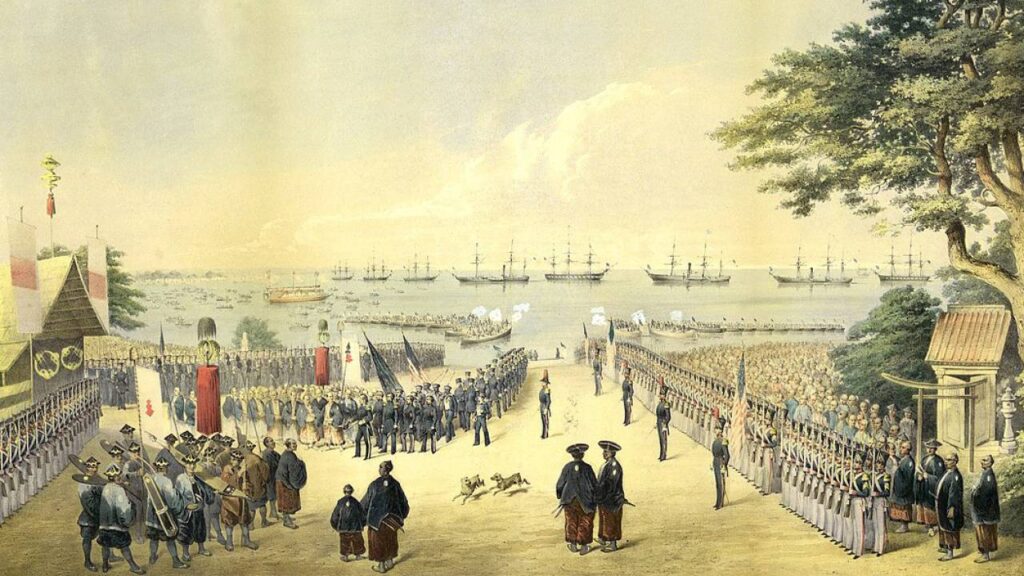

鎖国の終わりは、主に外部からの圧力によるものでした。1853年のペリー提督の来航は、日本に開国を強いるきっかけとなりました。この「黒船」来航は、日本に対する西洋列強の圧力を象徴し、日本政府は国際情勢に対応するために開国を余儀なくされました。1854年の日米和親条約を皮切りに、日本は次々と西洋諸国との条約を結び、鎖国政策を終結させました。これは、日本の近代化と国際社会への積極的参加への第一歩となり、明治維新へと繋がる重要な転換点でした。

(画像引用: Japaaan magazine)

まとめ

いかがでしたでしょうか。以上が日本の鎖国時代の全貌を概説するものです。この時期は、日本の歴史において非常に重要な転換点であり、日本がどのようにして自国の伝統を守りつつ、国際舞台に登場する近代国家へと変貌を遂げたかを理解する鍵となっています。