今回は日本刀の歴史と時代ごとに日本刀が持っていた意味合いを紹介していきます。日本刀は侍や武士の武器ではありますが、同時に信仰の対象ともなり、権威の象徴ともなっていました。日本刀は1000年以上もの間日本人に愛されれ続けた世界に誇れる日本の文化です。日本刀の歴史をたどり、各時代で人々が日本刀にどのような思いを馳せていたのか見ていきましょう。

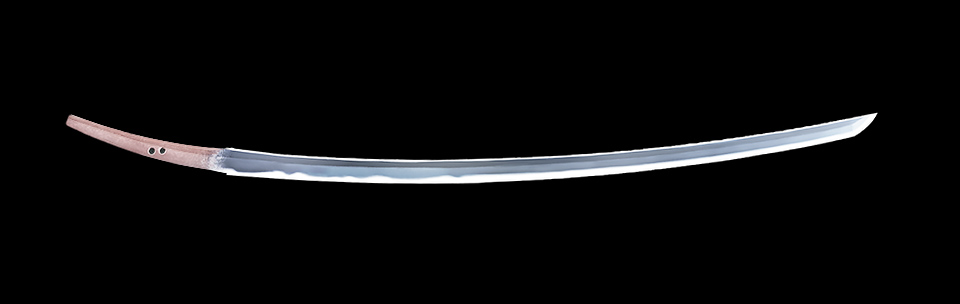

古墳時代から奈良時代の日本刀

日本の古代、特に古墳時代と奈良時代における日本刀は、その後の日本刀剣文化の基礎を形成しました。

(画像引用: 刀剣ワールド)

形状の特徴

古墳時代の日本刀は、主に直刀の形状をしており、刃は直線的でした。これらの刀は、鉄製で作られ、しばしば装飾が施されていましたが、当時の技術的限界により、刃の品質は後の時代に比べると劣っていました。奈良時代に入ると、刀剣製造技術が発展し、より精巧な直刀が作られるようになりました。

日本刀が持つ意味合い

古墳時代の日本刀は、主に儀式用の道具として用いられ、社会的・宗教的な象徴としての意味合いが強かったです。これらの刀は、権力や地位の象徴とされ、墓地や祭祀の場で見られることが多かったです。一方、奈良時代には、日本刀は徐々に実戦用の武器としての側面を持ち始め、護身用や少数の戦闘で使用されるようになりました。

文化的影響

古墳時代と奈良時代の日本刀は、日本の古代社会における権力構造と宗教観を反映しています。これらの刀は、日本における鉄器の使用の初期段階を示し、後の時代の日本刀剣文化の発展に影響を与えた重要な遺物です。

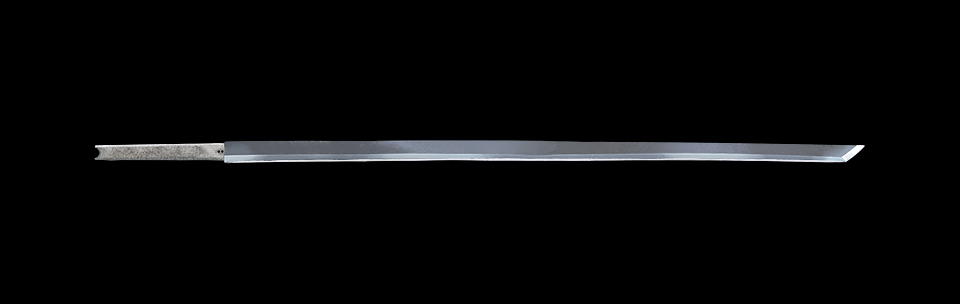

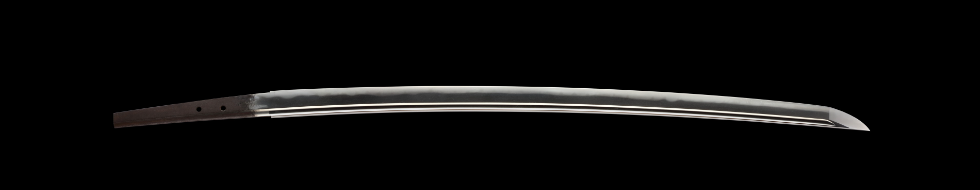

平安時代の日本刀

平安時代(794年~1185年)の日本刀は、日本の武士文化の始まりと密接に関連しており、その形状と意味合いには独特の特徴があります。

(画像引用: 刀剣ワールド)

形状の特徴

平安時代の日本刀は、以前の時代の直刀から進化し、曲線を帯びた形状になりました。この変化は、馬上での戦いが増えたことに対応するためであり、刀の曲線は斬撃の効率を高めるためのものでした。刀身は比較的長く、刃渡りも長めで、柔軟性と強度のバランスがとられていました。また、この時代の刀は、装飾が施され、美術品としての側面も持ち合わせていました。

日本刀が持つ持つ意味合い

平安時代の日本刀は、新たに台頭してきた武士階級の象徴としての役割を果たしました。この時代の刀は、武士の身分や権力の象徴であり、武士の名誉と地位を示すアイテムでした。また、刀は所有者の勇気や戦闘能力を象徴し、武士道の理想を体現するものとされました。

文化的影響

平安時代の日本刀は、日本の武士文化の初期段階を示し、後の時代における日本刀の進化と発展に大きな影響を与えました。この時代の刀は、武士のアイデンティティ形成において重要な役割を果たし、後の時代の武士文化の基礎を築きました。

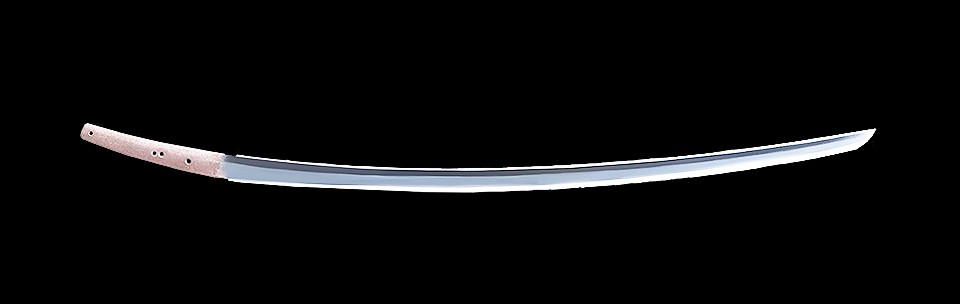

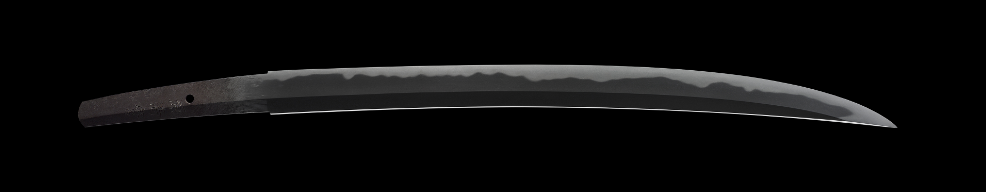

鎌倉時代の日本刀

鎌倉時代(1185年~1333年)は、日本刀の歴史において特に重要な時期です。この時代の刀は、その美しさ、強度、および文化的意味合いにおいて、日本武士のアイデンティティと深く結びついていました。

(画像引用: 刀剣ワールド)

形状の特徴

鎌倉時代の日本刀は、その曲線美で特に知られています。刀は、優れた切れ味と耐久性を備え、曲線がより強調された形状になりました。刀身は幅広く、厚みがあり、重量感があるものが多く見られました。また、この時代に製造された刀は、均等な重量配分と優れたバランスを持ち、馬上での戦いに特化した設計が施されていました。

日本刀が持つ意味合い

鎌倉時代の日本刀は、単なる武器を超えた存在でした。これは「武士の魂」として尊重され、武士の名誉と地位を象徴するものとされていました。刀は、所有者の勇気、力、そして社会的地位を表すアイテムであり、武士の精神性と密接に関連していました。また、この時代の日本刀は、武士の道徳や行動規範を体現する象徴ともなっており、刀を持つことは、武士としての責任と義務を担うことを意味していました。

文化的影響

鎌倉時代の日本刀は、日本の武士文化において非常に重要な役割を果たしました。これらの刀は、後の時代に製造される日本刀の基準となり、日本の刀匠による技術と芸術の頂点を示すものとされています。

室町時代の日本刀

室町時代(1336年~1573年)は、日本刀の歴史において重要な時期で、その時代の社会的および文化的変化が刀の形状と意味合いに大きな影響を与えました。

(画像引用: 刀剣ワールド)

形状の特徴

室町時代の日本刀は、戦乱の時代に合わせて実用性が重視されたデザインが特徴です。この時代の刀は、長くて幅広の刃を持ち、先端が細くなる形状をしていました。また、刀身は以前の時代よりも薄く、軽量化されています。これにより、素早い戦闘での扱いやすさが向上しました。

日本刀が持つ意味合い

室町時代の日本刀は、戦時における実用性と効果的な戦闘能力を象徴していました。この時代の刀は、武士の生存と勝利を左右する重要な道具であり、所有者の戦闘スキルと戦略を反映していました。また、この時代には、武士の間で刀剣に対する評価や美意識も高まり、刀は武士の地位や名誉を象徴するアイテムとしての役割も持ち合わせていました。

文化的影響

室町時代の日本刀は、戦国時代への移行期としての特徴を持ち、刀剣文化における重要な変化を示しています。この時代の刀は、後の戦国時代の武士にとっての理想的な武器の基準となり、日本刀の進化における重要な段階を形成しました。

江戸時代の日本刀

江戸時代(1603年~1868年)は、日本の長い平和な時期であり、この時代の日本刀は、以前の戦乱の時代とは異なる特徴を持っていました。

(画像引用: 刀剣ワールド)

形状の特徴

江戸時代の日本刀は、実戦よりも装飾性や美学が重視されるようになりました。刀身は細く、曲線が緩やかで、全体的に洗練されたエレガントなデザインが特徴です。また、刀装具(鍔や柄など)には細かい彫刻や金工が施され、美術品としての価値が高まりました。

日本刀が持つ意味合い

江戸時代の日本刀は、武士の身分や社会的地位の象徴そして家宝として扱われるようになりました。というのも江戸時代は治安がかなり良く戦がない時代でした。日本刀を使うような機会が少なくなったため、刀は戦闘用の武器というよりも、武士の威厳と誇りを示すアイテムとしての意味合いが強まりました。また、刀は家族や家系の伝統を受け継ぐ重要な遺産としても扱われ、先祖から受け継がれる価値ある遺品とされました。

明治時代の日本刀

明治時代(1868年~1912年)は、日本の急速な西洋化と近代化が進行した時代で、日本刀の歴史においても重要な転換期となりました。廃刀令という法律により、日本刀の所持が禁止されるようになったのです。

(画像引用: Tactical Media)

形状と製造

明治時代に入ると、日本刀の製造技術は従来の技法に基づきつつも、西洋の影響を受けた新たな試みが見られるようになりました。しかし、この時代の主な特徴は、日本刀の製造と使用が大きく制限されたことにあります。

廃刀令とその影響

1876年に明治政府は廃刀令を発布し、武士から刀の公然とした携帯を禁じました。これは、日本の武士制度の廃止と国の近代化を象徴するもので、日本刀の社会的な役割と意味合いに大きな変化をもたらしました。日本刀は、実用的な武器から歴史的・文化的な遺産へとその地位を変えることとなりました。またこの廃刀令により武士の誇りともいえる日本刀を捨てざるを得なくなりました。

この法律は全国各地の武士階級だった人々の大きな反感を買い、各地で反乱が起きました。最大の反乱として西郷隆盛による西南戦争が起きました。西郷軍は鎮圧しに来た日本の政府軍に日本刀を用いて対抗します。近代的な軍事訓練を受けた日本政府軍と日本刀で対抗する旧武士階級の男たち。この歴史の転換点にあるような反乱は7か月にもおよび結果日本軍が西郷軍を鎮圧しました。この日本政府軍の勝利により武士と日本刀の時代が終焉を迎え、日本は近代国家への道を本格的に進んでいくことになりました。

文化的転換

明治時代の日本刀は、その後の時代における日本の伝統工芸品としての復興に影響を与えました。廃刀令により、刀剣は日常生活から姿を消しましたが、その芸術的価値と歴史的重要性は再評価され、現代においては日本文化の重要な象徴の一つとして位置付けられています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。日本刀の歴史と意味合いを見てきました。これまで見てきたように時代に応じて形状は変化し続け、さらに日本刀が持つ意味合いも変わっていきました。

日本で長い間存在感を示してきた武士や侍の象徴である日本刀。その歴史を知ることで、より日本の理解を深めていけます。興味を持った方は日本刀の他の記事も読んでみてください!