皆さんは日本庭園へ訪れたことございますでしょうか。美しい自然に美しい造り。日本庭園の中にいると日常生活の喧騒を忘れ、心が安らぎ癒されます。

そんな日本が誇る美しい日本庭園をもっと皆さんに知ってほしい。そこで今回は日本の有名な庭園を10つ紹介していきます。興味がある庭園があったら是非訪れてみてください!

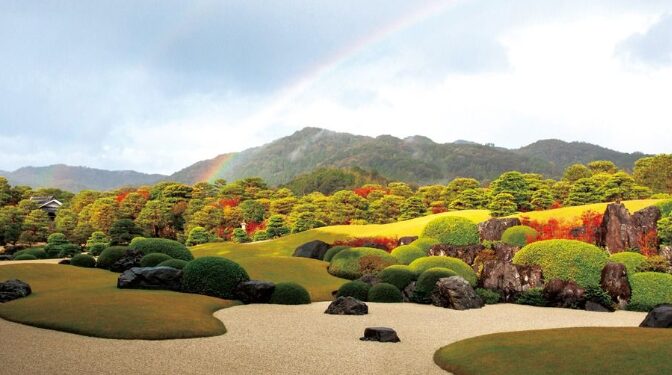

足立美術館(島根県)

足立美術館の庭園は、島根県安来市に位置し、1970年に開館した美術館の一部として知られています。この庭園は、国際的にも高い評価を受けており、「ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング」誌によって、日本の庭園ランキングで複数年にわたり第一位に選ばれたことがあります。

庭園の特徴は、その自然の美しさと、精緻な日本庭園の手法が見事に融合している点にあります。庭園は、池、流れる小川、石橋、築山など、自然の風景を巧みに取り入れた設計がされており、四季折々の変化を楽しむことができます。特に春の桜や秋の紅葉の季節には、その美しさが一層際立ちます。

足立美術館の庭園は、日本画を中心とした美術館のコレクションと相まって、日本の自然美と芸術を一体で体験できる場所として、多くの訪問者から愛されています。この庭園は、静寂な雰囲気の中で、日本の伝統的な庭園美を堪能できる、国内外の芸術愛好家や自然愛好家にとって特別な場所です。

(画像引用: nippon.com)

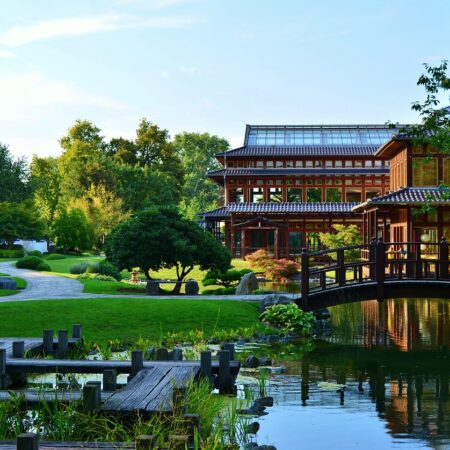

兼六園(石川県)

石川県金沢市に位置する兼六園は、日本三大庭園の一つとして知られ、17世紀中期に加賀藩の前田家によって造られました。この庭園は、日本の歴史的な景観を象徴する場所として、国の特別名勝にも指定されています。

兼六園の名前は、「六つの要素(広大・閑静・人力・古色・水泉・眺望)を兼ね備えている」という意味から来ており、これらの要素が見事に調和しています。庭園は、広大な敷地に自然の地形を生かした回遊式庭園として設計されており、中央の大きな池、様々な大きさの石組み、人工の丘や小川、茶屋などが配置されています。四季折々に異なる美しさを見せる兼六園は、特に春の桜と秋の紅葉、冬の雪吊りが有名です。

また、兼六園は、加賀百万石の文化と歴史を今に伝える重要な場所としても認識されています。園内には多くの歴史的な建造物や庭園技術が見られ、日本の伝統的な庭園文化の優れた例を示しています。国内外の観光客に愛される兼六園は、金沢の文化的象徴として、訪れる人々に安らぎと美の感動を提供しています。

(画像引用: 兼六園)

後楽園(岡山県)

岡山県岡山市に位置する後楽園は、日本三大庭園の一つとして名高く、江戸時代初期に岡山藩主・池田綱政によって築かれました。この庭園は、約300年の歴史を持ち、日本庭園の美しさと歴史的重要性を今に伝える重要な文化財です。

後楽園の最大の特徴は、その広大な敷地と、四季折々に変わる自然の風景です。庭園内には、中央に広がる池を囲むようにして、築山、茶屋、小川、石橋などが配置されており、訪れる人々に落ち着いた雰囲気と美しい景色を提供しています。春には桜が、秋には紅葉が庭園を彩り、特に夜間のライトアップは幻想的な美しさを演出します。

後楽園は、池田藩の政治や文化の中心地としても機能し、多くの歴史的出来事がここで起こりました。現在では、その歴史的価値と自然美を同時に楽しめる場所として、国内外から多くの訪問者を引きつけています。自然と調和した日本庭園の典型として、後楽園は日本の文化遺産としての地位を確立しています。

(画像引用: 岡山観光Web【公式】)

偕楽園(茨城県)

偕楽園は、茨城県水戸市にある日本の名園で、1842年に徳川斉昭によって開かれました。水戸藩の公園として、市民に開放されることを目的として造られ、その名称は「みんなで楽しむ」という意味を持ちます。園内は約3000本の梅の木で有名で、春には梅の花が園全体を美しく彩ります。これにより、偕楽園は「日本三大梅林」の一つに数えられています。

庭園の設計は、自然の地形を活かした回遊式庭園として作られており、散策路を歩きながら四季折々の風景を楽しむことができます。池や小川、橋、茶屋などが配置され、歴史ある建物と自然が調和しています。また、偕楽園は、幕末から明治時代にかけての水戸学の中心地としても知られており、日本の歴史や文化に大きく貢献してきました。

現在、偕楽園はその歴史的価値と美しい自然景観により、多くの観光客や自然愛好家に訪れられる人気のスポットとなっています。特に春の梅の季節は、園内の美しさが際立ち、多くの人々がその景色を楽しむために訪れます。偕楽園は、日本の自然と歴史の美を同時に感じられる貴重な場所です。

(画像引用: 水戸旅)

栗林公園(香川県)

香川県高松市にある栗林公園は、江戸時代初期に造られた日本庭園で、日本の重要文化財にも指定されています。この庭園は、当時の高松藩主・松平頼重によって創設され、彼の子孫によって約100年の歳月をかけて完成されました。栗林公園は、約75ヘクタールの広大な敷地を持ち、その広さと美しさで知られています。

栗林公園の特徴は、その回遊式庭園の設計にあります。中央の大きな池を中心に、大小さまざまな島々、石橋、築山、滝、茶屋などが巧みに配置されており、園内を歩くことで異なる景色を楽しむことができます。特に春の桜や秋の紅葉の季節には、その美しさが際立ちます。

また、栗林公園は、多くの詩歌や文学作品にも登場するなど、日本の文化において重要な位置を占めています。公園内には、歴史的な建造物や茶室が点在し、日本の伝統文化や茶道の精神を体感することができます。

この庭園は、自然の風景と人の手による美の融合を見事に表現しており、国内外の観光客に長く愛されている場所です。栗林公園は最も美しい日本庭園の一つとして、香川県の文化的な象徴となっています。

(画像引用:日本千景)

竜安寺(京都府)

京都にある龍安寺の石庭は、日本の枯山水庭園の中でも特に有名な作品で、15世紀に造られたとされます。この庭園は、特定の宗派に属さない禅宗の寺院である龍安寺の一部として存在し、日本の文化遺産としても重要な位置を占めています。

龍安寺の石庭は、大小さまざまな15個の石と白い砂利を使い、枯山水の形式で配置されています。この庭園は、見る角度や季節、時間によって異なる印象を与えるのが特徴で、その意味や象徴するものについては多くの解釈が存在します。一般的には、禅の教えや自然界の縮図を表現しているとされています。

龍安寺の石庭は、そのシンプルながらも深い哲学的意味合いと、静寂な美しさから、多くの訪問者を魅了してきました。この庭園は、日本の庭園文化の中でも特に独特な存在であり、日本の禅宗の思想を象徴する空間として、世界中の人々に知られています。

その歴史的価値と芸術的な美しさにより、龍安寺の石庭は、日本庭園の奥深さを体現する場所として、国内外の芸術愛好家や観光客に長く愛され続けています。

(画像引用: THE GATE)

二条城(京都府)

京都にある二条城は、1626年に徳川家康によって築かれ、その後徳川家光によって拡張されました。この城は、江戸時代の歴史的な出来事、特に幕末の大政奉還の舞台としても知られています。二条城の庭園は、この豊かな歴史的背景を背に持つ、特別な意味を持つ場所です。

二条城の庭園は、日本庭園のさまざまなスタイルを取り入れています。主に回遊式庭園の要素が見られ、中央の大きな池を囲むようにして築山、石橋、茶屋が配置されています。庭園の設計は、自然の風景を模倣し、季節の変化に合わせてさまざまな美しさを見せることが特徴です。春には桜が、秋には紅葉が庭園を彩り、訪れる人々に四季の移ろいを感じさせます。

二条城の庭園は、江戸時代の政治や文化の中心地であった二条城の重要な一部として、その時代の権力と美意識を反映しています。この庭園は、日本の歴史と自然美を同時に体験できる場所として、国内外から多くの観光客を引き寄せています。二条城とその庭園は、日本の歴史と庭園文化の深い理解を提供する貴重な資源です。

(画像引用:世界遺産 元離宮二条城)

桂離宮(京都府)

桂離宮は、京都府京都市に位置する17世紀に建設された日本の歴史的な建造物です。この離宮は、もともとは豊臣秀頼によって建てられた別荘でしたが、後に徳川幕府によって引き継がれました。桂離宮の庭園は、日本庭園の中でも特に美しい例として知られており、その設計は日本の自然を巧みに模倣した回遊式庭園です。

庭園は、池、小川、石橋、築山など、自然の風景を取り入れた要素で構成されており、四季折々の変化を楽しむことができます。特に、池の周囲に配された様々な種類の植物や、水面に映る景色は見事で、庭園の静寂な雰囲気と相まって、訪れる人々に穏やかな時間を提供します。

桂離宮の建物と庭園は、日本建築と庭園設計の優れた美学を反映しており、江戸時代の貴族の生活を垣間見ることができます。この場所は、日本の歴史、文化、自然美の融合を象徴する空間として、多くの歴史愛好家や観光客に愛されています。桂離宮の庭園は、日本庭園の美しさと精神性を体験できる、京都の隠れた宝物の一つです。

(画像引用: 庭園ガイド)

皆美館(島根県)

皆美館は、島根県松江市に位置する130年以上の歴史を持つ日本庭園を有する旅館です。宍道湖の美しい景観を背景に持ち、その庭園は日本の伝統的な美を感じさせる枯山水式で構成されています。豊かな自然と調和するこの庭園は、訪れる人々に穏やかな安らぎを提供しています。皆美館は、その長い歴史と共に、日本の伝統と現代の快適さを融合させた宿泊施設としても知られています。

建物のエントランスから見える和風庭園も美しいですが、メインの見どころは建物の奥にあります。宍道湖を背景に、樹齢200~300年の松を配置した白砂青松の枯山水の庭園が絶景です。この美しさからアメリカの日本庭園専門誌のランキングでは例年上位で、2018年、2019年には3位にランクインするなど高い評価を得ています。

近代~昭和年代にかけては島崎藤村、志賀直哉、芥川龍之介、武者小路実篤、尾崎士郎、岡本太郎といった数多くの著名な文人墨客が皆美館を訪れ、中でも島崎藤村の名は“藤村の間”として今でも残っています。

(画像引用: 皆美館)

山本邸(東京都)

山本邸は、東京都に位置する歴史的な建物で、その庭園は日本の伝統的な庭園美を体現しています。この邸宅は、20世紀初頭に建てられ、日本の近代建築の発展期における西洋と日本の建築様式の融合を示しています。山本邸の庭園は、その歴史的建造物と調和し、日本庭園の特徴を見事に表現しています。

庭園は、自然の風景を模した池、流れる小川、築山、茶屋などで構成されており、四季折々の変化を楽しむことができます。特に、春に咲く桜や秋の紅葉は、庭園の美しさを際立たせます。庭園内には、歩道が配され、訪れる人々がゆっくりと景色を楽しむことができるように設計されています。

山本邸とその庭園は、日本の近代化の流れの中で、伝統的な美意識を保ちながら新しいスタイルを取り入れた日本の文化の変遷を示しています。この庭園は、東京の都市部にある静かな隠れ家のような存在で、訪れる人々に都市生活の喧騒から離れた穏やかな時間を提供しています。山本邸の庭園は、都市の中の自然のオアシスとして、地元住民や観光客に親しまれています。

(画像引用: 庭園ガイド)

まとめ

いかがでしたでしょうか。日本の美しい庭園を10つ紹介してきました。もちろん今回紹介した庭園以外にも美しい庭園はたくさんあります。それくらい日本には美しい日本庭園が数多くあるのです。

疲れていたり、ストレスを抱えている方はぜひ日本庭園へ足を運んでみてはいかがでしょうか。リラックスでき疲れが癒され、気持ちが軽くなること間違いなしです。興味を持った方はぜひ訪れてみてください!