池泉庭園(ちせんていえん)という庭園形式をご存じでしょうか。日本庭園の中でも最もメジャーな形式で、小川や池を持つ日本庭園を指しています。日本では古くから池泉庭園が存在し様々な日本人から愛されてきましたし、今では世界中の人々が美しい池泉庭園に魅了され日本を訪れています。今回は古今東西問わず人々を魅了してきた池泉庭園について紹介していきます。

池泉庭園の特徴

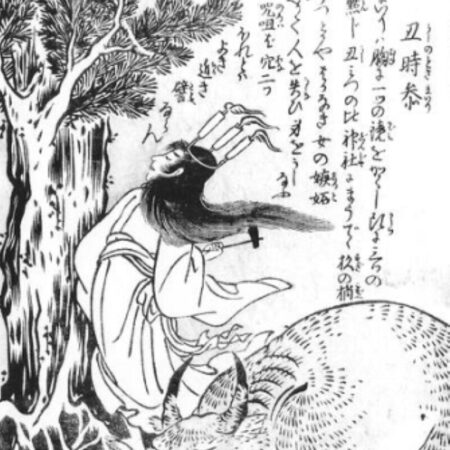

最初は池泉庭園の特徴を紹介していきます。池泉庭園とは自然の山水の景色を写して造られる庭園の様式です。自然風景を切り取り庭に再現しているので、山も川も池も存在する庭となります。日本では古来から自然には神々が宿っていると信仰していたので神社の庭に池や島を作っていました。そののちに中国などから庭造りの技術が伝わり、現在のような自然をバランスよく取り入れた美しい庭の造形技術が誕生したのです。

池泉庭園の種類

池泉庭園の魅力は何といっても鑑賞の仕方が一つではないことです。実は池泉庭園といっても厳密にはさらに3種類あり、鑑賞方法によって異なっているのです。今回は3種類の池泉庭園を紹介します。

池泉舟遊式庭園

池に船を浮かべて庭全体を船で漕いで回って鑑賞できる庭の形式です。平安時代に作られた庭は大半がこの池泉舟遊式庭園となります。平安時代は貴族文化の最盛期で、池泉舟遊式庭園は貴族が持っていました。そのため池に舟を浮かべて楽器を演奏する儀式などといった豪華なことも行っていました。

池泉舟遊式庭園の種類: 寝殿造系庭園

平安時代の貴族の寝殿造という屋敷に作られた池泉舟遊式庭園を指しています。寝殿造と庭は一体になって造られていました。配置は風水と実用性が考慮されていました。屋敷を中心に南に池、木谷山、東に遺水、西に門という風に造られていました。南に池を配置することで蒸し暑い京都の夏に南風を涼しくできますし、北に山を置けば、冬の冷たい北風を防げます。また京都の東の方にあった鴨川を水源とするため遺水は東側に必要でしたし、西に門を置けば西日を遮ることもできました。

池泉舟遊式庭園の種類: 浄土式庭園

平安時代の寝殿造系庭園が基となり発展したのが浄土式庭園です。浄土式庭園の誕生背景は、平安時代の日本における浄土思想の広がりと深く関連しています。この思想は、人々がこの世の苦しみから解放され、死後に極楽浄土に往生することを願う仏教の教えに基づいています。さらに当時は939年には平将門の乱や藤原純友の乱が起こるなど武士が台頭し始め世の中が変化や不安に立ち向かっていた時代でもあります。こうした不安定な時代背景で浄土教は浸透していくようになり、浄土式庭園はこの極楽浄土を地上に表現しようとする試みから生まれました。

浄土庭園においては池の西側は彼岸、東側は此岸と呼ばれていました。太陽は此岸のある東側から昇り彼岸の西側に沈むので、その向きに沿って先祖の成仏を祈ることができるように、西側の彼岸には阿弥陀堂が建てられていました。

池泉鑑賞式庭園

池泉鑑賞式庭園は、主に室町時代以降に発展した日本庭園の形式です。この庭園スタイルは、庭園を静かに眺めることを目的としており、庭園内を歩き回るよりも、特定の場所から庭園全体の景色を鑑賞することに重点を置いています。池泉鑑賞式庭園は鑑賞のための建築物も併せて造られました。庭園には茶室や書院、庵などの建築物が配置され、これらの建築から庭園を眺めることができます。これらの建築物は庭園の一部として設計され、庭園の景観を引き立てる役目もあったのです。

池泉回遊式庭園

池泉回遊式庭園は主に江戸時代に発展した池の周りをぐるりと歩いてまわれる形式の庭園です。江戸時代には大名たちが城の改修は禁止されていたので、装飾心を庭へ向けていたのです。池泉回遊式庭園では単に池の周りを歩いて回れるようにしているだけではなく、途中に様々な要素を散りばめ散策する際の見どころを増やしていたのです。道の途中途中に茶室や橋、滝、石組、梅林や美しい自然風景も鑑賞できるように設計していました。

このような設計にした背景には千利休の茶庭である露地の影響があります。茶道を実践する場として茶庭があるのですが、ただ茶を飲むのではなく、茶室まで向かう瞬間や茶を煎じている瞬間、茶を飲んでいる瞬間、茶室を出る瞬間と「茶を飲む」という体験の過程に美しさを見出そうという考え方が流行りました。こうした露地の影響を受けた大名たちは自らの庭にもその考え方を導入して、道の様々な箇所に見所がある池泉回遊式庭園を設計したのです。

有名な池泉庭園

それでは有名な池泉庭園を見ていきましょう。

桂離宮(京都)

桂離宮は京都市西京区に位置する、八条宮初代智仁親王と二代智忠親王によって造られた日本屈指の名園です。桂離宮はその精緻な建築と、細部にまでこだわり抜かれた池泉舟遊式庭園の代表例です。

(画像引用: 京都旅屋)

平等院鳳凰堂(京都)

平等院鳳凰堂は藤原頼通が造った日本最古の浄土式庭園です。曼荼羅を再現するように設計され、その後各地で似たような浄土式庭園が日本で広がっていきました。

(画像引用: るるぶ&more。)

恵林寺庭園(山梨)

恵林寺の庭園は池泉鑑賞式の日本庭園で、夢窓疎石によって鎌倉時代から室町時代初期に造られました。この庭園は戦国時代には武田信玄ゆかりの場所としても知られ、関東・甲信越地方の代表的な庭園の一つです。庭園は室内からの鑑賞のほか、池の周りを散策することも可能です。

(画像引用: おにわさん)

後楽園(岡山)

岡山後楽園は岡山県岡山市に位置する、日本を代表する大名庭園の一つで池泉回遊式庭園に含まれます。この庭園は江戸時代の初期、岡山藩主であった池田綱政によって築かれました。建設は1687年に始まり、約13年の歳月をかけて完成しました。岡山後楽園は、広大な敷地に築山、大きな池、茶屋などを配した池泉回遊式庭園であり、四季折々の美しい風景を楽しむことができます。この庭園は、江戸時代の大名庭園の美しさを今に伝える重要な文化財であり、日本の名勝にも指定されています。時代を超えて多くの人々に親しまれ、現在もその歴史的価値と自然の美しさを保ち続けています。

(画像引用: 岡山観光Web)

まとめ

いかがでしたでしょうか。日本庭園で最も多い池泉庭園を紹介してきました。池泉庭園といっても様々な種類があり、様々な時代背景が絡み合っています。歴史を知ると日本庭園をただ見に行くよりも面白くなっていきます。興味を持った方はぜひ近くの池泉庭園へ足を運んでみてください!