![]() 皆さん、浅草を訪れたことはございますか?雷門が印象的で日本有数の観光地で東京に観光に来たらまずは浅草という方も多いかと思います。今や日本のみならず世界中からも数多くの観光客を引き付けています。そんな浅草とは一体どんな場所なのか知っていますか?なぜ雷門が有名なのでしょうか。今回はそんな以外と知られていない浅草の歴史を見どころ、そして豆知識について紹介していきたいと思います!

皆さん、浅草を訪れたことはございますか?雷門が印象的で日本有数の観光地で東京に観光に来たらまずは浅草という方も多いかと思います。今や日本のみならず世界中からも数多くの観光客を引き付けています。そんな浅草とは一体どんな場所なのか知っていますか?なぜ雷門が有名なのでしょうか。今回はそんな以外と知られていない浅草の歴史を見どころ、そして豆知識について紹介していきたいと思います!

浅草の歴史

まず最初に浅草の歴史を見ていきます。浅草は古くから歴史ある地域なのでどのように発展してきたか追ってみていきましょう。

浅草寺の創建伝説

浅草は古代から隅田川(古入間川とも呼ばれる)の河口近くに位置し、古代から海の恵みを享受してきました。浅草寺周辺は、待乳山や弁天山、蔵前、鳥越神社付近に広がる浅草台地の微高地にあたり、この地域は古くから陸地化が進み、水害からも比較的安全な場所とされてきました。

浅草の歴史の中でも特に注目すべき出来事は、628年に起こった浅草寺の創建伝説です。推古天皇の時代、この地の漁師である檜前浜成と竹成兄弟が、隅田川で観音像を網で引き上げ、その像を礼拝し供養したことが、浅草寺の始まりとされています。この出来事は、浅草の地が信仰の中心地としての役割を果たし始めた瞬間を象徴しています。

また、浅草は古代より浅草湊として知られ、武蔵国内部へと続く重要な港でした。石浜(現在の台東区橋場)や今津(現在の台東区今戸町)に位置し、武蔵国と下総国を結ぶ官道も通るなど、交通の要所としても機能していました。これらの地理的特性は、浅草の町が発展するための基盤を提供しました。中世に入ると、隅田川周辺は武蔵国と下総国の境界となり、この地域の重要性はさらに高まります。特に、浅草から石浜にかけては石浜城が築かれ、この地域の防衛に一役買っていました。

米蔵により江戸時代に大きく発展

江戸時代、浅草は大きな転換点を迎え、急速に発展していきました。この発展の大きな要因の一つが、浅草御蔵(現在の蔵前地区)に設置された米蔵です。この米蔵は、日本全国から集められた侍や江戸庶民たちの食用米、さらには城で働く武士たちの給料としての米を保管する重要な施設でした。米は当時の経済で重要な役割を果たしており、この米蔵はいわば金蔵に相当する存在でした。

米の管理と流通には札差と呼ばれる商人たちが関与していました。札差は預かった米を管理し、武士たちに現金または米として渡す役割を担っていました。彼らはこの過程で手数料を取り、莫大な利益を上げることができました。さらに、札差はその利益を使って武士たちに利子を付けて貸し付けることもあり、その結果、多くの札差が大富豪となりました。

浅草は札差たちの豪遊の場としても知られるようになり、江戸文化の発展の中心地となりました。特に、1657年の明暦の大火の後、日本橋芳町から新吉原遊廓が浅草に移転してきたことで、この地域の繁栄はさらに加速しました。また、1841年には複数の芝居小屋が焼失したことをきっかけに、浅草六丁目一帯に江戸市中の芝居小屋が集められ、芝居町としての地位を確立しました。

(画像引用: 錦絵で楽しむ江戸の名所)

明治時代以降は映画を中心に文化の街として発展

明治時代に入ると、浅草の発展は新たな段階に入ります。12階建ての凌雲閣が建設されるなど、演芸場や劇場が新たに建ち、東京らしい文化の発信地としての地位を確立しました。しかし、1921年の浅草の大火や1923年の関東大震災により、市街地の大部分が被害を受けました。震災後の興行界では、松竹の進出が本格化し、昭和初期には東宝との競争が激化しました。浅草は引き続きエンターテイメントの中心地として栄えましたが、次第に風紀の乱れが問題となり、政府からの規制が強化されました。また、映画館の普及や交通網の発展も浅草の風景を変えていきました。特に映画の人気はすさまじく、浅草は「映画館の街・浅草」とも呼ばれるようになっていたのです。

浅草の見どころ

ここまで浅草の歴史を見てきました。続いて浅草の見どころを見ていきましょう。浅草へ行く予定がある人は必見です!

浅草寺: 雷門から本尊まで

浅草寺は、その1400年近い長い歴史を通じて、東京を代表する観光名所として多くの人々に親しまれています。この寺院は聖観音宗の総本山であり、本堂には聖観世音菩薩(御秘仏)が祀られています。浅草寺の象徴である「雷門」は、その壮大な姿で訪れる人々を迎え入れます。特に雷門の大提灯は、浅草を訪れる人々にとって欠かせない記念撮影のポイントとなっています。

雷門は創建以来、何度も焼失と再建を繰り返し、現在見ることができる雷門は1960年にパナソニック創設者である松下幸之助の寄進によって再建されたものです。大提灯の底に施された「龍の彫刻」や、風神雷神像の背面に祀られた「龍神」は、浅草寺の龍にまつわる伝説を象徴しています。伝説には、観音さま示現の3日後に天から金龍が現れたというものがあり、この由縁から寺院内には多くの龍が描かれています。

浅草寺の境内を巡る際は、お水舎や本堂の天井、宝蔵門の提灯の底など、様々な場所に施された龍の彫刻や絵を探しながら散策するのも楽しみの一つです。このように龍をテーマにした探索は、参拝の新たな楽しみ方となるでしょう。

また、浅草寺を訪れる際には、昼間の賑わいとは異なる、夜の静かで幻想的な雰囲気を楽しむこともおすすめです。仲見世通りの店が閉まった後、ライトアップされた境内をゆっくりと散策することで、昼間とは一味違った凛とした空間を体験することができます。

仲見世通り

浅草の仲見世通りは、東京の象徴的な観光スポットの一つで、その魅力はただ歩くだけでも感じられる歴史的な雰囲気にあります。雷門から宝蔵門まで約250mにわたり、朱塗りの店舗が並ぶこの通りは、日本で最も古い商店街の一つとして知られています。仲見世の名前の由来は、昔この地域にあった「中店」、つまり店の中間地点から来ており、数百年の間に多くの変遷を遂げてきました。

元々は浅草寺の南谷と呼ばれる地域にあった支院の軒先に小屋掛けの店が並んでいたのが始まりで、1685年頃に浅草寺から公式に店を出す許可が与えられました。参拝者の増加とともに、この地域は活気に満ちた商店街へと成長しました。仲見世では、玩具、菓子、土産品などが売られ、宝蔵門近くの「二十軒茶屋」では美人の看板娘が人気を集めました。

歴史的な出来事、特に関東大震災や東京大空襲を経て、仲見世は何度も生まれ変わりました。現在の朱塗りの商店街は、鉄筋コンクリート造りで、戦後の補修を経て現在の姿になりました。平成6年(1994年)には更なる整備が行われ、電柱が撤去され地中電線に切り替えられ、整然とした中にも華やかさと粋が感じられる通りとなっています。

伝法院通り

浅草の伝法院通りは、仲見世通りの西側に位置し、浅草寺の本坊「伝法院」の目の前を通る、約200mの魅力的な通りです。仲見世通りの中間あたりに位置する「伝法院通」と掲げられた門柱が、この通りの入口を告げています。伝法院通りは、その独特な雰囲気と江戸の趣を残す風景で知られ、訪れる人々を時代を超えた散策へと誘います。

この通りには、瓦屋根が軒先に並ぶ店舗が続き、昔ながらの日本の街並みを感じさせる要素が満載です。特に注目すべきは、「地口行灯(じぐちあんどん)」と呼ばれる街路灯で、江戸時代に流行した洒落ことばが描かれており、通りを歩きながらそのユニークな表現を楽しむことができます。

また、伝法院通りでは、歌舞伎に登場する盗賊のヒーロー「白波五人男(しらなみごにんおとこ)」や「鼠小僧」などの人気キャラクターを発見することができるかもしれません。これらのキャラクターは、日本の伝統文化とポップカルチャーが交差する点を象徴しており、通りを散策する楽しさを一層深めてくれます。

(画像引用: skyticket)

花屋敷

浅草花やしきは、江戸時代から続く歴史ある遊園地で、その魅力は多岐にわたります。元々は江戸時代に浅草寺の参拝客で賑わう奥山に位置しており、大道芸人が集い、芝居小屋が多く存在した文化的な中心地でした。嘉永6年(1853年)に花園「花屋敷」として設立された当初は、8000平方メートルに及ぶ広大な植物園で、牡丹や菊などの花々が展示されていました。

明治時代に入ると、浅草花屋敷はさらなる変貌を遂げ、動物の展示や遊戯施設を併設することで、日本の動物園のルーツとも言える場所へと進化しました。明治20年(1887年)には、木造瓦葺きの五階建ての奥山閣(鳳凰閣)が建造され、その屋上には木製金箔の鳳凰が置かれ、浅草の新たなランドマークとなりました。

大正から昭和初期にかけては国内有数の動物園としての地位を確立しましたが、関東大震災や第二次世界大戦を経て、多くの試練に直面しました。しかし、戦後の昭和22年(1947年)に遊園地「浅草花やしき」として再開し、新たな歴史を歩み始めました。

特に注目すべきは、昭和28年(1953年)に設置された日本に現存する最古のローラーコースターで、今なお多くの訪問者に愛されています。また、昭和35年(1960年)に設置された人工衛星塔(後のBeeタワー)は、浅草の町を一望できる絶好のスポットとして、訪れる人々に特別な体験を提供しています。

(画像引用: 浅草観光連盟)

![]()

浅草の豆知識

最後は浅草の豆知識を見ていきましょう。浅草は歴史が古く様々な出来事があったので、雷門一つとっても様々な物語があります。今日はその中から知っておいた方がよさそうなことを紹介していきます。

浅草の地名の由来

浅草という地名が歴史的史料に登場するのは、鎌倉時代に入ってからですが地名の由来には諸説あります。最も有力なのは「武蔵野の草の浅いところ」という地形から来ている説です。それ以外ではアイヌ語のアツアクサ(海を越すという意味)にちなむとか、チベット語のアーシャ・クシャ(聖者のいる場所という意味)などその起源は多岐にわたります。

雷門の名前の由来

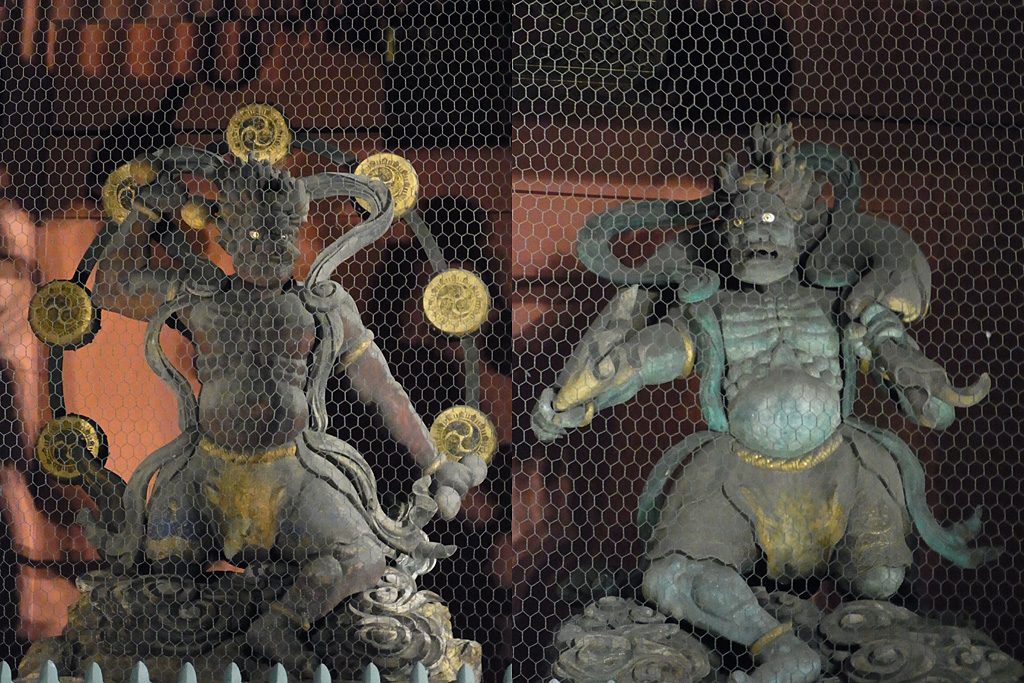

浅草の雷門は、その壮大な外観と歴史的背景で知られ、多くの観光客を魅了しています。しかし、この有名な門についての興味深い豆知識の一つは、その正式名称が実は「雷門」ではないということです。正式には「風神雷神門」と呼ばれています。この名称の由来は、門に設置されている二つの神像にあります。雷門に向かって右側には「風を司る神」である風神の像が、左側には「雷を司る神」である雷神の像が建っています。これら二柱の神を祀ることから、「風神雷神門」という名前が付けられました。風と雷、自然界の二大力を象徴するこれらの神々は、古来より日本の人々に崇拝されてきました。

時が経つにつれ、「風神雷神門」という名称は、より呼びやすい「雷門」として広く親しまれるようになりました。この名前の変遷は、日常言語の簡略化と使い勝手の良さを反映していますが、正式な名前にはそれぞれの神の重要性と、彼らが象徴する自然の力への敬意が込められています。

雷門の提灯と松下幸太郎

浅草の象徴である雷門の大提灯には、日本を代表する電器グループ「Panasonic」とその創設者、松下幸之助との深い繋がりがあります。この関係の始まりは1960年に遡ります。当時、松下電器産業(現在のPanasonic)を設立した松下幸之助は、重い病に苦しんでいました。治療と回復を願い、彼は浅草寺に参拝しました。

その後、病からの回復を経て、松下幸之助は感謝の意を表すため、浅草寺の雷門及びその大提灯を寄贈しました。これにより、現在見ることができる雷門が成立したのです。この贈り物は、ただの寄付以上の意味を持ち、松下幸之助の浅草寺への深い敬意と感謝の気持ちを象徴しています。

この絆は今日に至るまで続いており、大提灯の下には、松下幸之助の名前が刻まれています。これは、彼とPanasonicの浅草寺、特に雷門に対する持続的な関わりと貢献を記念しています。

雷門の提灯に掘られた龍

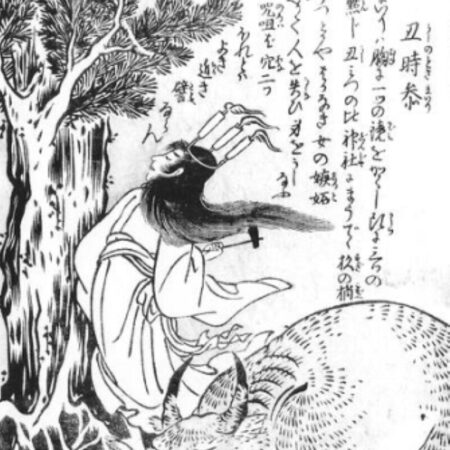

Pnasonicと関係が深い雷門の提灯ですが、実は底部に隠された細かな龍の彫刻にも大きな意味が込められています。この彫刻は、龍をモチーフにしており、浅草寺を見守る神様のひとつとしての役割を果たしています。この龍の彫刻には、隅田川で仏像が網にかかった際に、金鱗を輝かせて現れたという龍神の逸話が背景にあります。この物語は、浅草寺とその周辺地域に深く根ざした信仰と文化を反映しており、龍神がこの地を見守っているという信念を表しています。

また、日本の伝統的な信仰では、大海に住む龍が雲を呼び、雨を降らせる力を持っているとされています。かつて木造建築が密集し、火事に弱かった浅草では、雨を降らせて火事から人々を守る龍は、特に重要な存在とされていました。このような背景から、龍は龍神として崇められ、雷門の提灯に彫刻されることで、その神聖な存在が称えられています。

(画像引用: Flicker)

雷門の二体の像